「お子さん、お大事に」と一言で言っても、それをどのように伝えるかで、相手の受け取り方は大きく変わります。

ビジネスメールでの敬語の使い方、親しい相手とのLINEでの言い回し、回復段階に合わせた表現の工夫…。

気遣いのつもりが、思わぬ誤解を生まないためには、状況に応じた適切な言葉選びが欠かせません。

本記事では、相手の立場や関係性に配慮しながら、「気持ちが伝わる」メール文例を分かりやすく解説します。

冷たく感じられない表現を身につけ、あなたの心配と誠意をしっかりと届けましょう。

「お子さんお大事に」メールの送るタイミングと基本構成

メールで「お子さんお大事に」と伝える際、適切な件名や送信タイミングは、相手に配慮するうえで非常に重要です。

このセクションでは、気遣いの気持ちがしっかり伝わるよう、送るタイミングや件名の付け方、文量の目安など、基本的なマナーを丁寧に解説します。

例文を紹介する前に、基本的なマナーを確認しておきましょう。

件名と送信タイミングのマナー

お子さんの体調を気遣うメールを送る際は、まず「いつ送るか」が重要です。

最適なのは、体調不良の報告を受けた直後、あるいはそれに気づいた当日中。

相手が落ち着く夜間の時間帯(20〜21時頃)や、翌朝早めの時間(8〜9時頃)も適していますが、深夜や早朝は避けましょう。

件名には、「お子さまの体調、お見舞い申し上げます」「お加減、いかがでしょうか」など、本文の要旨が伝わるフレーズを簡潔に入れると、受信時に好印象を与えます。

形式ばりすぎず、でも丁寧さを忘れない言葉選びがポイントです。

特にビジネス関係者には、件名での気遣いが信頼感にもつながります。

また、相手の忙しさを考慮し、簡潔かつ誠意が伝わる内容を心がけましょう。

送信タイミングと件名の工夫が、メール全体の印象を左右する大切な要素です。

夜に送っても大丈夫ですか?間違った時間帯だと申し訳なくて…

みと

みと夜20〜21時は業務時間外でも安心感がありますが、深夜の送信は避けましょう。翌朝の早めも相手に負担をかけずに済みます。

文量と文章構成の基本フォーマット

「お子さんお大事に」のメールでは、簡潔ながらも誠実な気持ちを伝える構成が大切です。

理想的な文章フォーマットは、「挨拶→本題→結び」の3段構成。

たとえば、次のような構成が良いでしょう。

- 挨拶

「突然のご連絡失礼いたします」「お忙しいところ恐れ入ります」 - 本題

「○○さんより、お子さまのご体調について伺い、大変心配しております」

「一日も早いご回復をお祈りしております。何かお力になれることがありましたら、遠慮なくお知らせください」 - 結び

「くれぐれもご自愛ください」「ご無理なさらずお過ごしください」

結びには、相手を気遣う表現で締めくくるのが好印象です。

長すぎると負担になり、短すぎると事務的に感じられるため、全体の文量は200〜300文字程度が理想でしょう。

本文の構成と適切な文量のバランスが、相手への配慮として自然に伝わる鍵となります。

200〜300文字って、どのくらいの長さですか?

みと

みと一般的に5~7行程度の文章で十分です。長すぎず、短すぎず、丁寧さと気遣いが両立する長さを意識しましょう。

<例文>ママ友に送るカジュアルだけど丁寧な「お子さんお大事に」メール

親しい関係だからこそ、礼儀を保ちながら自然に伝えることが求められます。

このセクションでは、ママ友に対して思いやりを届けるメールやLINEの文例と、その言葉選びの工夫を解説します。

それぞれ例文を交えて紹介しますね。

親しみを込めた言い回し例

ママ友へのメールは、あくまで親しみやすく、でも礼儀を忘れない表現が理想です。

たとえば、「○○ちゃん、大丈夫?すごく心配してるよ」や「少しでもママの身体も休めてね」など、直接的で温かな言葉が好印象を与えます。

敬語を過剰に使うと逆に距離を感じさせてしまうため、フレンドリーながらも相手を気遣う気持ちが伝わる言い回しが重要です。

また、「必要なものがあればいつでも言ってね」「できることがあったら言ってね」など、具体的な行動提案を添えることで、表面的な気遣いにとどまらず、実際に助けたいという姿勢を示せます。

親しみと配慮を両立させるには、相手が受け取りやすいトーンと内容を選ぶことがポイントです。

普段の関係性を意識し、かしこまりすぎず、温かな一文で相手の心を和らげましょう。

- 「〇〇ちゃん、大丈夫? すごく心配しているよ」

- 「看病大変だと思うけど、少しでもママの身体も休めてね」

- 「私にできることがあったら言ってね」

LINEに適した自然なメッセージ

LINEで「お子さんお大事に」と伝える場合は、短文でも気持ちがしっかり伝わるメッセージが求められます。

たとえば、「○○ちゃん心配だね。早く元気になりますように🙏」のように、スタンプや絵文字をさりげなく加えることで、親しみやすさと感情が伝わりやすくなりますよ。

ただし、スタンプや顔文字の多用は避け、シンプルで温かみのある表現を意識しましょう。

また、時候の挨拶などの堅苦しい文言は省いても問題ありませんが、「無理しすぎないでね」や「何かできることあったら言ってね」といった一言を添えると、誠意が伝わります。

LINEは反応が早い分、配慮のない言葉は冷たく感じられがちなので、相手の気持ちに寄り添った文面とタイミングを見計らった送信が大切です。

短文でも心が伝わる工夫を凝らせば、ママ友との信頼関係をさらに深めることができます。

- 「○○ちゃん心配だね。早く元気になりますように🙏」

- 「ママも無理しないでね」「何かできることあったら言ってね」

<例文>上司・顧客に送るフォーマルな「お子さんお大事に」メール

ビジネスの場では、丁寧さと適切な敬語が必須です。

このセクションでは、上司や顧客に対して使えるフォーマルなメール文例と、敬語表現の選び方、返信時の配慮について解説します。

例文も交えて紹介しますね。

みと

みとビジネスだけでなく、気を遣う先輩ママにも使えます!

敬語表現の選び方と文例

上司や顧客に「お子さんお大事に」と伝える場合、「お大事になさってください」という敬語表現がもっとも一般的かつ無難です。

この表現は「お大事に」をより丁寧にしたもので、「なさってください」と尊敬語を加えることで、相手への敬意を明確に伝えます。

たとえば、「○○様よりご子息のご体調について伺い、心よりお見舞い申し上げます。くれぐれもお大事になさってください」といった形が適切です。

よりかしこまった表現としては、「ご快復を心よりお祈り申し上げます」や、「ご無理なさらず、ご静養くださいませ」なども使えます。

敬語表現の選び方は、相手の立場や関係性によって微調整が必要であり、言葉の背景やニュアンスを理解して使うことで、単なる形式的な表現以上の信頼感を生むことができます。

適切な敬語は、相手との良好な関係を築く上でも大切なツールです。

- 「お大事になさってください」が丁寧で汎用性が高い

- より丁寧な言い方は、「ご快復を心よりお祈り申し上げます」「ご無理なさらず、ご静養くださいませ」

返信メールでの適切な対応文

お子さんの体調について連絡を受けた際の返信では、まず心からの気遣いを表す一文を冒頭に入れることが基本です。

たとえば、「このたびはご連絡いただき、誠にありがとうございます。ご子息(ご息女)のご体調を伺い、大変心配しております」と始め、その後「くれぐれもご無理なさらず、まずはご静養に専念なさってください」といった配慮の言葉を続けるのが自然です。

また、「お仕事のことはどうぞご心配なさらず、落ち着かれましたらご連絡いただければ幸いです」といった安心感を与えるフレーズも効果的でしょう。

返信では、単なる形式的な挨拶ではなく、相手の状況に寄り添う姿勢が重要です。

件名は「ご子息のご体調についてのお見舞い」などと明記し、すぐに内容が伝わるようにしましょう。

返信メールもまた、ビジネスマナーの一部として、誠意と適切な敬語をもって対応することが求められます。

- 件名:ご子息のご体調についてお見舞い

- 「このたびはご連絡いただき、誠にありがとうございます。ご子息(ご息女)のご体調を伺い、大変心配しております」

- 「くれぐれもご無理なさらず、まずはご静養に専念なさってください」

- 「お仕事のことはどうぞご心配なさらず、落ち着かれましたらご連絡いただければ幸いです」

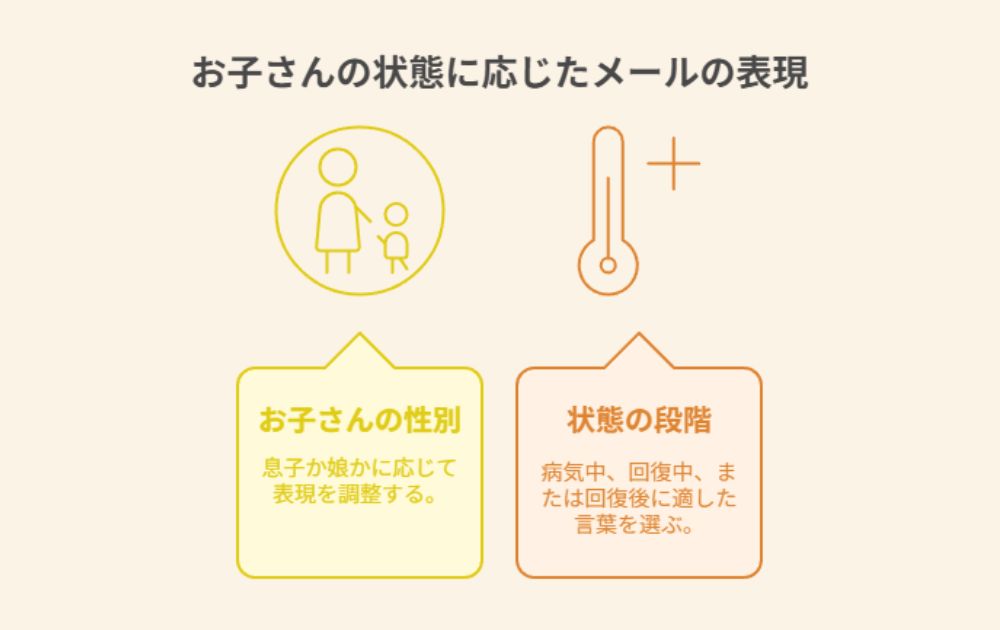

性別・状況に応じた気遣い文例のカスタマイズ

お子さんの性別や体調の段階に応じた表現の微調整は、相手への思いやりを形にする大切な工夫です。

このセクションでは、状況ごとに自然で丁寧な文例を提案します。

ひとつずつ、詳しく解説しますね。

子どもの性別による言い回しの違い

気遣いメールでは、お子さんの性別に応じた言葉選びが求められます。

例えば「息子さん」「娘さん」と具体的に記すことで、より個別性と丁寧さが伝わるでしょう。

ただし、性別に強く依存しない表現を好む人もいるため、状況に応じて「お子さま」と表現するのも適切です。

文例としては、「○○様の息子さんが体調を崩されたとのことで、心よりお見舞い申し上げます」や、「娘さんのご様子はいかがでしょうか。くれぐれもお大事になさってください」といった文が自然です。

兄弟姉妹がいる場合、「ご兄弟の皆さまも体調を崩されないか心配しております」と付け加えると、より一層の配慮が伝わります。

性別の言い回しは、相手のスタンスを尊重する柔軟さが大切です。

文面を通して、単なる事務的な連絡ではなく、相手の家族への関心と心配が込められていることを伝えましょう。

- 「息子さん」「娘さん」など具体的な表現が丁寧

- 相手の好みに応じて「お子さま」も適切

- 兄弟への配慮を加えるとより深い思いやりが伝わる

看病中・回復後で使い分ける表現

お子さんの体調によって適切な表現は異なります。

たとえば、看病中であれば「くれぐれもご無理なさらず、お看病が落ち着かれましたらまたご連絡くださいませ」や「一日も早く元気なお顔が見られるよう、お祈りしております」といった“現在の状況”への配慮が必要です。

一方、回復段階にある場合には、「回復傾向と伺い、少し安心いたしました。引き続きご自愛ください」など、状況に応じて希望を込めた表現に変えることが望まれます。

また、完全に回復した報告を受けた後には、「元気になられたとのこと、安心いたしました。無理なさらず、ゆっくり日常に戻られますように」といった“労い”のニュアンスを含めましょう。

このように、病状の段階ごとに使い分けを意識することで、気遣いの深さが伝わりやすくなります。

言葉の微調整が、相手の心をより和らげる大きな要素となるでしょう。

- 看病中

「くれぐれもご無理なさらず、お看病が落ち着かれましたらまたご連絡くださいませ」

「一日も早く元気なお顔が見られるよう、お祈りしております」 - 回復段階

「回復傾向と伺い、少し安心いたしました。引き続きご自愛ください」 - 回復後

「元気になられたとのこと、安心いたしました。無理なさらず、ゆっくり日常に戻られますように」

敬語・言葉の背景を知って安心して使える例文へ

表現の意味や背景を理解することで、言葉に自信を持ち、より自然に気遣いを伝えられます。

このセクションでは、「お大事になさってください」などの敬語表現の由来や言い換えの注意点を紹介します。

それぞれ詳しく解説しますね。

なぜ「お大事になさってください」が適切か?

「お大事になさってください」は、ビジネスでもプライベートでも使える非常に汎用性の高い表現です。

「お大事に」はもともと「大切にしてください」という意味を持ち、そこに「なさってください」という尊敬語を加えることで、相手への敬意と丁寧さが増します。

この表現は、相手が病気やけがをしているときだけでなく、その家族に対しても使えるのが特徴です。

たとえば、「○○様のお子さまのご体調を伺い、大変心配しております。くれぐれもお大事になさってください」という文面は、控えめながらも深い気遣いが伝わる定型表現でしょう。

語源を理解して使うことで、「ただの決まり文句」としてではなく、相手の状況を本当に思いやる言葉として届けることができます。

形式的に見える言葉でも、その背景に込められた意味を知れば、より心のこもった表現として自然に使えるようになります。

「なさってください」って、何となく堅いけど必要ですか?

みと

みと堅く感じても、敬語としては非常に丁寧で無難な表現です。特に目上の方やビジネス相手には、この一言が相手への敬意をしっかり伝えますよ。

<深掘りコラム>“お大事に”が伝える温度感とは?

「お大事になさってください」という表現は、ビジネス・プライベートを問わず広く使われる定番の気遣いフレーズですが、その“言葉の奥行き”について深く考えたことはあるでしょうか?

同じ一文でも、文量・構成・文調・媒体といった、あらゆる要素が相手に伝わる印象である“温度”を左右します。

たとえば、ビジネスメールでは200〜300文字の「挨拶→本題→結び」構成が推奨されている背景には、「短すぎる=無関心・事務的」という印象を与えかねないという日本語文化独特の感受性が反映されています。

逆に、ママ友へのLINEでは「○○ちゃん大丈夫?無理しないでね」+スタンプのように、短文であっても“感情表現の補完”が期待されているのです。

このように、「お大事に」の本質は単なる決まり文句ではなく、“相手との関係性に応じて丁寧に調整された、感情のパッケージ”とも言えるでしょう。

言葉の“温度感”を調整するための三要素

- 文量と構成: 形式的な印象を避け、思いやりを立体的に見せるための「深さ」の演出

- 文調と語尾: 相手との心理的距離を測る“温度計”として機能する微調整装置

- 媒体と表現手段: LINE・メールなど媒体に応じて、絵文字やスタンプ、敬語の強弱を駆使して伝える“非言語的感情補助”

言い換えれば、「お大事に」の言い回しにおける真のポイントは、“その言葉が放つ体温”にあるのです。

読者の皆さんも、次にこの言葉を使う際は、単語そのものではなく「どんな文脈・手法で届けるか」という視点を考えてみると良いでしょう。

言い換え表現とその注意点

「お大事になさってください」の他にも、「ご自愛ください」「お加減いかがですか」といった気遣い表現があり、それぞれに適した場面があります。

「ご自愛ください」は、健康状態に直接触れずに相手の体を労わる丁寧な言葉で、特に体調が悪いことを知らない場合や、メールの結びとして使いやすい表現です。

一方、「お加減いかがですか」は、相手やその家族の体調を具体的に気遣う質問で、回復状況を確認したいときに使えます。

ただし、「ご自愛ください」は、目上の方にはややカジュアルに受け取られる可能性もあり、ビジネスでは「くれぐれもご無理なさいませんよう」などに置き換えるのが無難でしょう。

言い換え表現を使う際は、相手との関係性や状況を踏まえた上で慎重に選ぶことが大切です。

どの表現も、適切に使えば相手への思いやりがしっかり伝わる、有効なコミュニケーションの手段となります。

「ご自愛ください」はビジネス向けではないんでしょうか?

みと

みとやや柔らかめな印象なので、上司や取引先には「ご無理なさらず」などの表現の方がよりフォーマルに伝わりますよ。

<NG例と改善ポイント>機械的・冷たい印象を避けるには

どんなに丁寧な言葉でも、使い方によっては冷たく感じられることがあります。

このセクションでは、避けたい文例とその理由、そして感情が伝わる改善のポイントを紹介します。

ひとつずつ詳しく紹介しますね。

避けたい文例とその理由

お子さんの体調を気遣うメールで避けたいのは、「機械的」または「他人事」に聞こえる表現です。

たとえば、「お子様が病気とのこと、残念です。お大事に。」といった短すぎる文や、「お子さんの件、了解しました。」といった業務的な言い回しは、冷たさや無関心な印象を与えます。

こうした表現が避けるべきなのは、言葉に「共感」や「心配」の感情が込められていないためです。

また、「早く治るといいですね」だけで終わるメッセージも、あっさりしすぎて気遣いが伝わりにくいケースがあります。

メールの目的は、相手の状況を思いやる気持ちを伝えることです。

感情が希薄な文面は、相手にとって逆にストレスになることも…

文面のトーンや言葉の選び方ひとつで印象は大きく変わるため、誤解を招かないためにも、形式的すぎる表現には注意が必要です。

- 形式的・事務的な表現は冷たく感じられる

- 共感や思いやりが伝わらない言葉は逆効果

- 短すぎる文面は無関心な印象を与えかねない

感情が伝わる改善例テンプレ

冷たく感じられる表現を避け、温かみのあるメッセージにするには、具体的な言葉と文脈を加えるのが効果的です。

たとえば、「○○ちゃんが体調を崩されたとのことで、心から心配しております。大変な中かと存じますが、どうかご無理のないようにお過ごしください」など、相手の気持ちに寄り添った文面にしましょう。

テンプレートとしては、「ご体調のこと、伺いました。お子さまの一日も早い回復を心よりお祈り申し上げます。もし何かお力になれることがあれば、どうぞご遠慮なくお知らせください」などが使いやすく、誠意も伝わります。

ポイントは、気遣い+共感+具体的な配慮の三点を盛り込むこと。

文末には「お忙しい中ご返信はお気遣いなく」と添えることで、相手に負担をかけない配慮も示せます。

こうした改善例を取り入れることで、短い文章でも気持ちの伝わる温かなメールを届けることができますよ。

- 「○○ちゃんが体調を崩されたとのことで、心から心配しております。大変な中かと存じますが、どうかご無理のないようにお過ごしください」

- 「ご体調のこと、伺いました。お子さまの一日も早い回復を心よりお祈り申し上げます。もし何かお力になれることがあれば、どうぞご遠慮なくお知らせください」

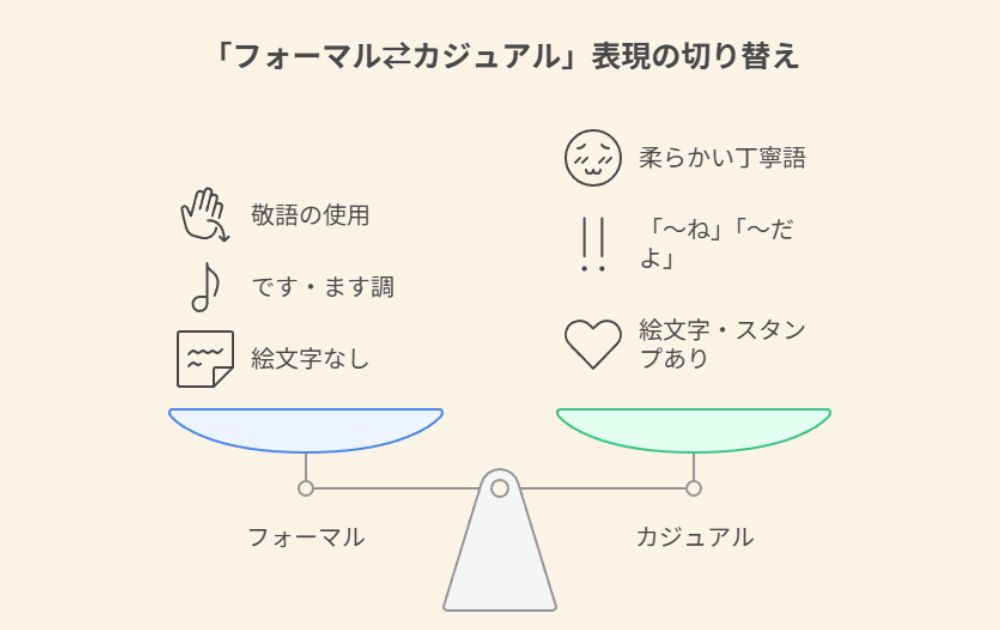

「フォーマル⇄カジュアル」表現切り替えガイド|例文を便利に使いまわす方法

相手や媒体に応じて適切に表現を切り替えることは、誤解を避け、円滑なコミュニケーションを図るために欠かせません。

このセクションでは、フォーマルとカジュアルの表現を具体的に比較・変換し、実践的な言い換えテクニックを紹介します。

本記事で紹介しているビジネス用例文も便利に使いまわせるようになりますよ。

ビジネス文→LINE表現の変換例

ビジネスメール用のフォーマルな表現をLINEなどカジュアルな場で使用すると、堅すぎて距離を感じさせてしまいます。

自然に言い換えるためには、敬語の程度と文構造を柔らかく調整する必要があるでしょう。

たとえば、ビジネスでの文例「○○様のお子さまのご体調を伺い、大変心配しております。何卒ご無理なさらずご自愛くださいませ。」をLINE向けに変換する場合、「○○ちゃん大丈夫かな?無理しすぎないでね。早く良くなりますように!」とすることで、親しみと温かさが自然に伝わります。

言い換えのコツは、次のとおりです。

- 尊敬語や謙譲語を省略

- 丁寧語は残して柔らかく

- 絵文字やスタンプで感情表現を補う

フォーマル→カジュアルの変換には、「感情を伝える」ことが特に重視されます。

使う媒体や相手との距離感を意識して言い換えることが、伝わるコミュニケーションの鍵です。

ビジネス文をそのまま送っちゃうと、逆に浮くんですね…

みと

みとそうなんです。LINEでは堅苦しさよりも感情の伝わりやすさが大切なので、口調を柔らかくするだけでも印象がぐっと良くなります。

関係性に応じた文調調整のコツ

同じ内容のメッセージでも、相手との関係性によって適切な文調は変わります。

たとえば、「お子さまの体調をお伺いし、大変心配しております。どうぞお大事になさってください。」という文章は、顧客や上司には適切ですが、親しいママ友には「○○ちゃん心配だね、無理しすぎないでね!」といった柔らかな表現が好まれます。

このような文章調整のポイントは次の3つです。

- 語尾を「〜ます」調から「〜ね」「〜だよ」などに変える

- 呼びかけ方を「○○様」→「○○ちゃん」「○○くん」など関係性に応じて変える

- 主語を省略して口語的にする

さらに、相手の性格や普段のやり取りに合わせた語調選びができれば、より自然なコミュニケーションができるでしょう。

相手に「自分のことをよくわかってくれている」と感じてもらう文調調整は、信頼関係を築く大きな一歩となります。

文調をどう変えれば自然か、よく分からなくなります…

みと

みと「様」→「ちゃん」や、「〜なさってください」→「無理しないでね」など、小さな変化でグッと印象が和らぎます。相手との距離感を意識して調整しましょう。

「お子さんお大事に」メールに関する よくある質問

子どもの体調不良を気遣う「お子さんお大事に」メールを送る時、悩みやすいポイントを一問一答の形式でまとめました。

まだ疑問が晴れていない方、最後に確認したい方は、ぜひご覧くださいね。

「お子さんお大事に」のメールはいつ送るのがベストですか?

体調不良の連絡を受けた直後か当日中が望ましく、夜20〜21時や翌朝8〜9時が適切です。

深夜・早朝は避け、受信時に安心感を与えるタイミングを選びましょう。

親しいママ友やLINEではどう書けば良い?

「○○ちゃん、大丈夫?」「無理しないでね」などフランクで優しい表現が効果的です。

絵文字やスタンプは控えめにし、自然体な文面が信頼感を高めます。

「お子さんをお大事にしてください」の敬語は?

先輩ママやビジネス相手には「お大事になさってください」が適切です。

「くれぐれも」や「どうぞ」を添えると、より丁寧な印象になります。

ビジネスメールでの文例はどんな構成がいい?

「挨拶→お見舞いの言葉→相手への配慮→業務上の安心表明→結び」の流れが基本です。

誠意を込めた一文で相手に安心感を与える構成が効果的でしょう。

件名にはどんな表現を入れると良いですか?

「お子さまの体調、お見舞い申し上げます」「お加減いかがでしょうか」など、本文要旨が伝わる丁寧で簡潔な件名が好印象を与えます。

体調不良を気遣うメールを送る際は、相手や状況に応じた表現を選ぶことが重要

この記事では、「お子さんお大事に」と伝えるメールの書き方を、相手別・媒体別にわかりやすく解説しました。

- 送信のタイミングや件名の工夫が、誠意を伝えるポイント

- ママ友にはカジュアルかつ温かみのある表現が効果的

- 上司・顧客には丁寧な敬語と配慮ある文構成が重要

- 性別や回復段階に応じた表現の使い分けが信頼感につながる

- 媒体や関係性に合わせた文調の調整が自然な印象を与える

「お子さんお大事に」の気持ちを的確に届けるために、相手や状況に応じた表現を選びましょう。

この記事を参考に、あなたの思いやりがしっかり伝わるメールを作成してくださいね。