風邪をひいて寝込んでしまった日、ふとよぎるのは「子どもは元気だけど、保育園に預けていいのかな?」という迷い…。

体がしんどいなかでも、周囲に迷惑をかけないか、園のルールはどうなっているのか、不安は尽きませんよね。

多くの保育園では「子どもに症状がなければ登園OK」という考え方がほとんど!

しかし、親が感染症の場合などは、園によって対応が分かれる場合もあります。

この記事では、そんな親の悩みに寄り添いながら、保育園への登園可否の判断基準や制度的な背景、園ごとの対応の違いについて丁寧に解説します。

読むことで、迷ったときに落ち着いて判断できる視点が得られますよ。

親が体調不良のとき、子どもを保育園に預けても良い?

親が体調不良のとき、保育園へ登園させたいけれど周りに迷惑じゃないかと不安になったり、ルールが分からず戸惑ったりしますよね。

ここでは、保育園に預けても大丈夫かどうかの判断のポイントや、園によって違う対応の理由について、できるだけわかりやすく説明します。

これを読めば、迷ったときに落ち着いて判断できるようになりますよ。

親が体調不良の時、登園の可否を判断する基準

親が体調を崩しても、子どもが元気で熱もなく、特に問題がなければ、保育園に預けられるケースはよくあります。

多くの保育園では「子どもに症状がなければ登園OK」という考えが基本です。

共働き家庭も多いため、保育園側も親の体調不良に理解を示してくれることが増えています。

国のガイドライン(厚生労働省 保育所保育指針)でも、家庭の事情に合わせた対応が大事とされており、「親が病気だから」といってすぐに登園NGとは限りません。

ただし、親がインフルエンザやノロウイルスなど、感染力の強い病気にかかっているときは注意が必要です。

そういった場合は、無理に預けるよりも園と相談しながら判断しましょう。

「子どもは元気だけど、私はこんな状態です」と素直に伝えることが大切です。

親が風邪でも、子どもに症状がなければ預けていいんですか?

みと

みと基本的に、子どもに発熱や症状がなければ登園できるケースが多いです。

感染力の強い病気の場合は園と相談して判断しましょう。

制度的には「登園OK」なのに、親を悩ませる理由とは?

保育園では「子どもが元気なら登園可能」という柔軟な方針が一般的ですが、その裏には制度設計と現場の裁量のバランスがあります。

保育所保育指針では、家庭の事情に応じた対応が求められており、親が体調不良でも子どもを預けられることが制度上は認められています。

しかし実際には、感染症リスクや園の体制により対応が分かれるため、「制度的にはOKでも、預けていいのか判断に迷う」という事態が起こってしまうのです。

つまり、制度が柔軟だからこそ、最終的な判断が親の自己責任に委ねられてしまい、不安や罪悪感が生じます。

登園の可否は、子どもの体調・親の病状・園の受け入れ体制の3要素で構成されており、保護者はこの構造を理解し、日頃から園との信頼関係を築いておくことが安心して判断するための鍵となるでしょう。

制度上はOKなのに、どうして登園を迷ってしまうのでしょうか?

みと

みと制度では登園可能でも、実際の運用や園の対応には差があり、最終判断が親に委ねられることが多いため、不安や罪悪感を感じやすいのです。

保育園ごとに異なる対応の理由と考え方

保育園によって、登園OKかどうかの判断が違うことがあります。

これは、「園がどんな方針を持っているか」「地域で決まっているルール」「園の職員の数や設備」などが関係しているからです。

たとえば、公立と私立の保育園では決まりの柔軟さに違いがあることもありますし、感染症への対応の仕方も園ごとに異なります。

こうした違いを知らないと、「なんでうちの園だけダメなの?」と不満に思ってしまいがちですが、まずは園の立場や背景を理解することが大切です。

疑問に思ったら、遠慮せずに先生に相談してみましょう。

「どうすれば安心して登園できるか?」という気持ちで話せば、先生も丁寧に対応してくれるはずです。

ふだんから連絡帳や面談などで園とのコミュニケーションを取っておくと、いざというときに相談しやすくなります。

どうして保育園によって登園OKの対応が違うんですか?

みと

みと園の方針や地域のルール、職員体制、感染症対応力などが異なるためです。

不明点は遠慮せず相談しましょう。

親の体調不良で保育園を休む場合の理由の伝え方

親が体調不良で登園できない場合、保育園への欠席連絡は丁寧かつ的確に行うことが信頼関係の維持につながります。

園との連絡手段には電話やアプリ、連絡帳などがあり、どの手段でも相手が状況を正しく把握できるよう配慮した伝え方が大切です。

このセクションでは、手段に応じた伝え方と文例を具体的に紹介します。

それぞれ詳しく解説しますね。

電話での伝え方と文例

電話で保育園に欠席連絡をする際は、園の忙しい時間帯を避けることが基本です。

朝の受け入れ時間前後は職員が慌ただしくしているため、登園開始前(たとえば7:30〜8:00)にかけるのが望ましいでしょう。

話し方は落ち着いて、必要な情報を簡潔に伝えるように心がけてください。

たとえば、「本日、私が体調を崩しており、○○(子どもの名前)をお休みさせていただきます。子ども本人は元気です。よろしくお願いいたします」といった具合です。

体調が深刻でなく、翌日以降の登園に影響がなさそうな場合は、「明日は通常通り登園予定ですが、念のため様子を見てまたご連絡いたします」と補足するとより丁寧な印象になります。

相手の対応に感謝の言葉を添えるのも忘れずに。

短くても誠意ある連絡が園との良好な関係づくりに直結します。

- 園の忙しい時間帯を避けて連絡

- 子どもの状況を簡潔に伝えるのが基本

- 感謝の言葉を添えると印象が良い

アプリや連絡帳での伝え方と文例

保育園によっては、連絡アプリや連絡帳を通じて欠席の旨を伝えることが一般的になっています。

アプリでの連絡は短文でも要点をしっかり伝えることが大切です。

例えば、「おはようございます。本日は私(母)が体調不良のため、○○はお休みさせていただきます。子ども本人に症状はありません。ご迷惑をおかけしますが、よろしくお願いいたします」といった文例が適しています。

また、連絡帳ではもう少し詳細を書いてもよいでしょう。

「本日、母が微熱と倦怠感のため通院予定です。○○は元気ですが、登園を見合わせます。ご理解のほどお願いいたします。」というように、相手が安心できる情報と配慮が伝わる表現を心がけましょう。

不安を煽るような曖昧な表現や、余計な憶測を生む言葉は避け、簡潔・明瞭に書くことが信頼につながります。

- アプリでは要点を簡潔に伝える

- 連絡帳では状況を丁寧に説明

- 安心感を与える表現が信頼につながる

親が体調不良でも預けたい…保育園に事情を説明する方法を解説

どうしても体調が優れず、子どもを自宅で見るのが難しいとき、保育園に登園をお願いしたい場面があります。

そんなときに大切なのは、園の立場を尊重しながら、状況を正直に伝える姿勢です。

このセクションでは、配慮を込めた伝え方と、事前に検討しておくべきポイントについて具体的に解説します。

ひとつずつ詳しく紹介します。

「申し訳なさ」と「理由」のバランスをどう伝えるか

親が体調を崩して動けないものの、子どもは元気で登園可能なとき、園にお願いをする際は「申し訳なさ」と「事情の明確な説明」のバランスが重要です。

例えば、「私が体調不良で安静が必要なため、○○を登園させていただけますと助かります。子どもは元気ですので、よろしくお願いいたします。」といった表現が適しています。

過度に恐縮しすぎず、適切な距離感を保ちながら、誠意をもって伝えることが大切です。

既に園との関係が築けていれば、「本日は母が通院予定のため、○○を通常通りお願いできますでしょうか」といった形でも受け入れられやすいでしょう。

いずれにせよ、「子どもが元気であること」を明示し、園の方針に従う姿勢を見せることが、良好な関係維持に繋がります。

あまり重く伝えても気を遣わせそうで…どう表現すれば良いですか?

みと

みと「申し訳なさ」と「事情説明」のバランスが大切です。

深刻に伝えすぎず、「預かってもらえると助かります」といった前向きな言葉で誠意を伝えましょう。

頼る前に考えるべき3つの配慮

登園をお願いする前に、自分自身でできる配慮を事前に行っておくことが大切でしょう。

まず一つ目は「代替手段の検討」です。

例えば、祖父母に預けられないかを確認し、それでも難しい場合に園に頼るようにしましょう。

二つ目は「感染リスクの自己判断」です。

親がインフルエンザや胃腸炎など、明らかな感染症の場合は登園を控えるべきで、単なる疲労や持病などであればその旨を明確に伝える必要があります。

三つ目は「園の方針の事前確認」です。

特にコロナ禍以降は、家族の体調不良時の登園ルールが設けられている園もあるため、日頃から規定や対応方針を把握しておくと安心でしょう。

これらを踏まえて登園をお願いすることで、園側にも配慮が伝わり、スムーズな受け入れに繋がります。

また、緊急連絡先の準備も忘れずに行いましょう。

何かあった際にすぐ連絡が取れる体制を整えておくことで、園の不安も軽減されます。

登園をお願いする前に、何か準備しておいた方がいいですか?

みと

みと代替手段の確認、感染リスクの自己判断、園のルールの把握などをしておくと良いでしょう。

事前の配慮が園との信頼にも繋がりますよ。

体調不良の親が送迎する時の受け渡しの工夫と代替案

親が体調不良で送迎が困難なとき、代替手段を事前に準備しておくことで、子どもの登園をスムーズに進められます。

また、保育園での受け渡し時にも感染予防などへの配慮が必要です。

このセクションでは、送迎の代替手段や園とのやり取りの際に気を付けるポイントを紹介します。

それぞれ詳しく解説しますね。

親が行けないときの送迎代替案

親が送迎できない場合、祖父母や親戚に頼むことは多いですが、その際は園への事前連絡と本人確認が重要です。

特に、普段顔を知らない代理の送迎者には、園側が引き渡しをためらう場合もあるため、「○○(祖母)が代わりに送迎します」と連絡帳やアプリで事前に伝えておきましょう。

また、ファミリー・サポート・センター(ファミサポ)や民間の送迎代行サービスを利用する選択肢もあります。

これらのサービスは自治体の紹介や事前登録が必要な場合が多く、いざというときに備えて平時から調べておくと安心です。

さらに、近所で信頼できるママ友同士の送迎協力も一つの手段ですが、トラブル防止のために連絡体制やルールをしっかり整えておくことが大切でしょう。

送迎代替案は、家庭ごとの状況に応じて柔軟に組み合わせるのがポイントです。

祖父母や友人に送迎を頼む時、園にはどう伝えればいいですか?

みと

みと「誰が送迎するか」を事前に連絡帳やアプリで伝えておくことが大切です。

初めての送迎者なら園が安心できる情報も添えると良いですよ。

園での感染予防の配慮とお願い

体調が優れないときに登園のやり取りを行う際には、保育園側が求める感染予防対策への協力が欠かせません。

具体的には、保護者のマスク着用、園内への立ち入り制限、玄関先での受け渡し対応などが挙げられます。

特に感染症の流行期には、園側も細心の注意を払っているため、保護者もその方針に柔軟に応じることが求められるでしょう。

例えば、「今日は体調が悪いため、インターホン越しでの受け渡しでも問題ありません」など、園の負担を軽減する姿勢を見せることで、双方にとって安心できる対応が可能になります。

また、園からの依頼がある場合は、検温結果や体調記録の提出も丁寧に行いましょう。

感染予防の協力姿勢は、子どもが引き続き安全に登園できる環境づくりにもつながります。

園のルールは随時変わることもあるため、日頃からこまめに情報を確認し、柔軟に対応する姿勢が信頼関係を築く鍵となります。

体調が悪いとき、保育園に行くのも気が引けるのですが…。

みと

みと園も感染予防の対策を行っていますので、保護者も協力姿勢を見せると安心して対応してもらえます。

マスクや玄関対応なども選択肢です。

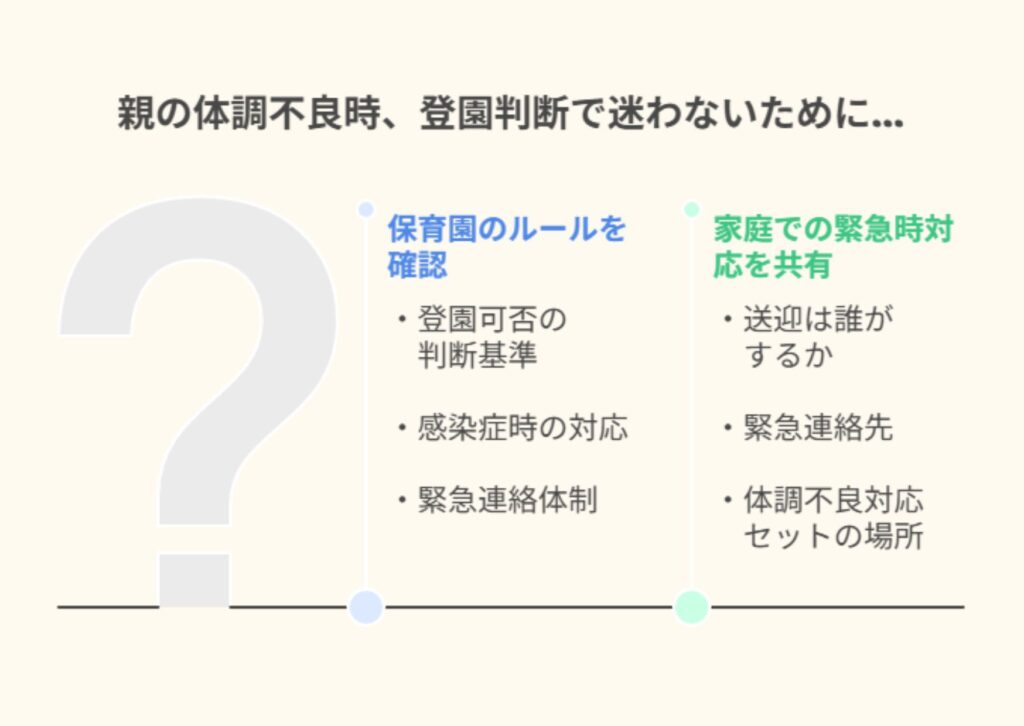

登園判断で迷わない!事前にできる準備

親自身の体調不良は突然訪れることが多く、そうしたときに子どもをどうするか悩まないためには、日頃からの準備が鍵を握ります。

保育園との連携、家庭内の役割分担、外部サポートの体制などを整えておくことで、いざというときに安心して判断・行動ができるようになります。

ひとつずつ詳しく説明しますね。

園に確認しておきたいルールと体制

体調不良時に迷わず行動するためには、保育園がどのような判断基準を持っているのかをあらかじめ確認しておくことが大切です。

まず、親が体調不良のときに子どもを預けられるかどうかという点は、園ごとに対応が異なるため、登園の可否に関するルールを明確にしておきましょう。

また、家族の誰かが感染症にかかっている場合の扱いや、何らかの症状があるときに登園前に取るべき対応(検温、連絡の要否など)についても、細かく把握しておくと安心です。

さらに、万が一の際に備えて、緊急連絡先を複数登録しておくと、園からの問い合わせに迅速に対応できます。

保育士との連絡帳で定期的に意思疎通を図るなど、日頃から信頼関係を築いておくこともスムーズな対応に繋がります。

保育園にあらかじめ確認しておくと安心なことって何ですか?

みと

みと登園可否の判断基準、感染症時の対応、緊急連絡体制などは事前に園に確認しておくと安心です。

家庭で整えておくべき緊急時の備え

親が急に動けなくなった場合に備え、家庭内での対応体制を明確にしておくことは非常に重要です。

まず、送迎や子どもの身支度など、日々のルーティンを家族間で共有しておき、誰が代わりに何を担当するのかを決めておきましょう。

次に、緊急時に備えて祖父母や親戚、友人など信頼できる支援者とあらかじめ連絡体制を整えておくと安心です。

ファミサポや送迎代行などの外部支援を調べ、利用登録を済ませておくのも有効でしょう。

また、家庭内には、保険証や診察券、常備薬、体温計、メモ帳(対応履歴の記録用)など、最低限必要なものをひとまとめにした「体調不良対応セット」を用意しておくとスムーズに動けます。

計画を「頭の中」ではなく「書き出しておく」ことも、いざというときの行動を確実にする鍵です。

家の中でも、なにか準備しておくといいものってありますか?

みと

みと送迎代替案の共有、緊急連絡先の整備、体調不良対応セットの準備などをしておくと安心です。

親が感染症の場合はどうする? 特例対応のポイント

感染症が疑われる、または家庭内で発生した場合は、通常の体調不良とは異なる対応が求められます。

特にコロナ禍以降、制度や保育園の方針も大きく変化しており、最新の情報を把握し対応することが重要です。

このセクションでは、新型コロナの5類移行後の現状と、その他の感染症における対応ポイントを解説します。

それぞれ詳しく紹介しますね。

コロナ5類移行後の対応と現場の実態

新型コロナウイルスが感染症法上の「5類」に移行されたことで、保育園での登園ルールも柔軟になった一方で、園ごとの判断や対応に差が出てきています。

こども家庭庁の『保育所等における新型コロナウイルスへの対応にかかる Q&A について』では、濃厚接触者の制限はなくなりました。

しかし、園によっては独自のルールを設けている場合もあるため、必ず事前確認が必要です。

また、家庭内感染が発生した場合でも、本人が無症状であれば登園を許可する園もありますが、慎重な判断を求められるケースもあるでしょう。

現場では、保護者からの正確な情報提供と、登園前の検温・健康観察の徹底が求められています。

従来以上に自己判断が問われる場面も増えているため、迷った際は園に相談しながら対応することが信頼関係を保つ鍵になります。

コロナが5類になっても、登園ルールは変わらないんでしょうか?

みと

みと以前より柔軟になりましたが、園ごとに独自の対応ルールを設けている場合もあります。

園に確認するのが確実です。

その他の感染症対応の注意点

親がインフルエンザやノロウイルスなどの感染症に罹患した場合、子ども自身が無症状で元気であっても登園を控えるべきかどうか迷うことがあるでしょう。

この判断は園の方針によって異なりますが、多くの場合、家庭内感染リスクを考慮して慎重な対応を求められることがほとんどです。

たとえば、親がインフルエンザを発症した場合、感染拡大を防ぐ観点から「子どもは無症状でも数日間は登園を見合わせてほしい」とする園もあります。

特にノロウイルスなどは家庭内感染の確率が高いため、子どもにも症状が出る可能性を前提に判断する園も少なくありません。

登園を希望する場合は、「親が感染症にかかっているが、子どもは現時点で無症状である」ことを明確に伝え、園の判断を仰ぐ姿勢が大切です。

また、通院状況や家庭内での感染予防策(別室対応・手指消毒の徹底など)を添えて説明すると、より安心感を与えることができます。

最終的には園の方針に従うことが信頼関係維持に繋がるでしょう。

インフルやノロに親がかかったら、子どもは登園しても大丈夫ですか?

みと

みと無症状でも登園を控えるよう求める園が多いです。

家庭内感染のリスクもあるため、慎重な判断が求められます。

よくある質問

親が体調不良のとき、子どもの登園はどう判断すればいい?

子ども自身が元気で熱もなく問題がなければ、多くの保育園では登園が認められます。

ただし、園の方針や感染状況によって異なるため、事前に確認しましょう。

コロナやインフルエンザなどの感染症に親がかかっていたら登園できる?

親が感染症にかかった場合、子どもが無症状でも登園を控えるよう求める園もあります。

必ず園に相談し、指示に従いましょう。

親の体調不良で保育園を休むときの伝え方は?

電話では「本日私が体調不良のため、○○をお休みさせていただきます。子どもは元気です」と伝えましょう。

アプリでも同様に、短く要点をまとめるのがコツです。

普段から備えておくと安心な準備は?

緊急時に備えて、保育園のルールの確認、連絡体制の整備、送迎代行サービスの登録、体調不良対応セットの準備などをしておくと安心です。

親の体調不良で保育園を休む時は、正直に伝えればOK! 相談の上で登園可能な場合もある

この記事では、親が体調不良のときに保育園へ子どもを登園させる判断基準や、園との連携方法について詳しく解説しました。

- 子どもが元気なら登園可能なケースが多く、園との事前確認が大切

- 制度上は柔軟でも、園ごとに対応が異なるため信頼関係の構築が重要

- 欠席連絡は丁寧かつ簡潔に、アプリや電話で適切に行う

- 送迎や感染予防の工夫を事前に準備しておくことで対応がスムーズ

- 感染症の場合は園の指示に従い、登園判断を慎重に行う

保育園との連携を深め、いざというときに迷わず対応できるよう、日頃からの準備と配慮を心がけましょう。