「なぜかママ友ができない…その理由は見た目にあるのかもしれない…」、そう感じている方は意外と少なくありません。

自分では何もしていないつもりなのに、周囲のママたちと距離があるように感じる…

その違和感は、見た目によって誤解を受けている可能性があります。

本記事では、見た目がママ友関係に与える影響について解説し、孤立する人にはどんな特徴があるのか、どうすれば“話しかけやすい雰囲気”をつくれるのか、具体的にご紹介します。

記事を最後まで読めば、「ママ友ができない」という悩みの解決法が分かり、気持ちが軽くなりますよ。

ママ友ができないのは見た目のせい? 外見で嫌われる理由を解説

ママ友ができない理由は、見た目だけではありません。

しかし、見た目が全く関係していないと言えないことも事実です。

人は出会ってわずか数秒で相手の印象を決めてしまうと言われています。

服装、表情、髪型といった外見の要素は、無意識のうちに「明るそう」「冷たそう」といった印象を与えることがあります。

特にママ友との関係では、第一印象が「話しかけにくい」となってしまうと、その後の交流のチャンスを逃してしまうことも…

ただし、この印象は必ずしも本人の性格や人柄を反映したものではなく、あくまで一時的な認知の歪みにすぎません。

見た目での誤解を完全に防ぐことはできませんが、その影響を和らげる工夫は誰にでも可能です。

見た目がママ友との関係に影響するって本当ですか?

みと

みと第一印象において見た目は非常に大きな役割を果たします。

特にママ友関係では「話しかけやすい雰囲気」が重視されがちで、服装や表情、髪型といった要素が影響を及ぼします。

次章から、「近寄りがたい」「話しかけにくい」と誤解されてしまう人の特徴、第一印象を良くすためのコツを紹介します。

気になる方は続きをご覧くださいね。

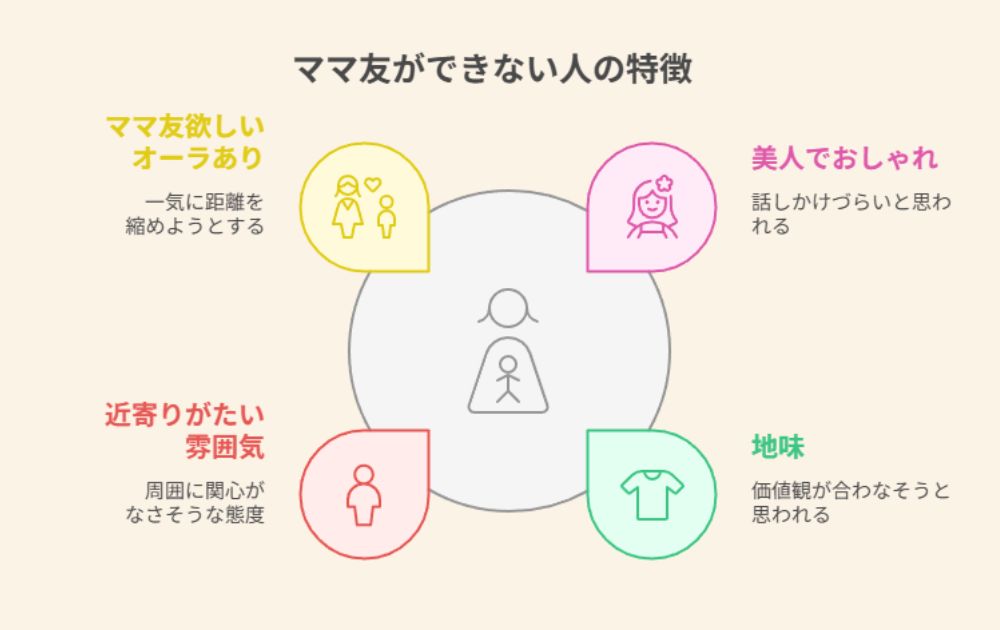

何もしてないのに嫌われる…ママ友ができない人の特徴は4つ

何もしていないのに嫌われるママには、次のような特徴があります。

見た目だけでなく、態度や行動もまた、ママ友との距離を生む原因に…

このセクションでは、自分では気づきにくい「話しかけづらさ」を生む、見た目や振る舞いについて掘り下げて解説します。

1.美人でおしゃれ

一見、魅力的な外見は人間関係において有利に働くように思われがちですが、実はその逆の現象も起こります。

特に女性同士の間では、美人やおしゃれな人が「近寄りがたい」「自分とは違う世界の人」と感じられてしまい、無意識に距離を取られることがあります。

これは、嫉妬や劣等感、あるいは「美人は性格が悪そう」といった根拠のない先入観が影響しているからです。

そうした誤解を解くには、内面とのバランスを意識することが大切です。

例えば、あえてカジュアルな服装で親しみやすさを演出したり、自分から笑顔で挨拶することで、第一印象に対する認知を柔らかくすることができます。

2.地味

地味な雰囲気だからといって、必ずしもママ友ができやすいわけではありません。

嫉妬や劣等感を抱かれにくい反面、あまりにも周囲と違いすぎると「価値観が合わなそう」「話が続かないかもしれない」といった不安を抱かせて、距離を取られてしまうことも…

特に、幼稚園や小学校の行事では、服装や雰囲気で無意識にグループ分けが進む傾向があり、初対面の印象は想像以上に重要です。

見た目で誤解を生まないためには、学校行事や懇談会に備えて、雑誌やショップ店員のアドバイスを参考に、シンプルだけど華やかさのある服を数着用意しておくと安心です。

ほんの少しの工夫で、周囲との自然な一体感が生まれ、会話のきっかけも掴みやすくなるでしょう。

3.近寄りがたい雰囲気がある

一見無関係に思える表情や姿勢が、実は周囲に「話しかけにくい」と感じさせてしまうことがあります。

無表情や常に下を向いている姿勢、周囲と目を合わせないといった行動は、「冷たそう」「関心がなさそう」といった印象を与えがちです。

これらは本人が意図していないことが多く、単に緊張や疲れ、気配りのしすぎが原因であることも少なくありません。

しかし、その無意識のサインが相手に警戒心を抱かせてしまい、結果として話しかけられにくい存在となってしまいます。

改善の第一歩は、自分の表情や姿勢を意識的に見直すことです。

会話の際には軽く頷く、微笑みを浮かべる、目をしっかり合わせるといった小さな工夫で、相手に安心感を与えることができるでしょう。

4.ママ友欲しいオーラがある

ママ友が欲しい気持ちが強すぎると、無意識のうちに「ママ友欲しいオーラ」として周囲に伝わってしまうことがあります。

例えば、すでに仲の良いグループに無理に入ろうとしたり、知り合ったばかりなのにLINE交換を求めたりする行動は、相手にとって負担になりがちです。

さらに、まだ関係が浅い段階でプライベートの遊びに誘うなど、距離を一気に縮めようとすると「面倒くさいかも」と警戒されてしまうことも少なくありません。

こうしたトラブルを防ぐためには、適度な距離感を保つ意識が欠かせません。

焦って親しくなろうとせず、話しかけやすい柔らかな雰囲気づくりを意識するだけでも、自然な関係が築きやすくなりますよ。

会話が生まれるタイミングを焦らず待つことも、大切なマナーのひとつです。

話しかけづらさって、自分で気をつければ変えられるものなんですか?

みと

みとはい、意識的に表情や姿勢を変えるだけでも印象は大きく変わります。

特に「目を合わせる」「笑顔を意識する」だけで、安心感を与えることができますよ。

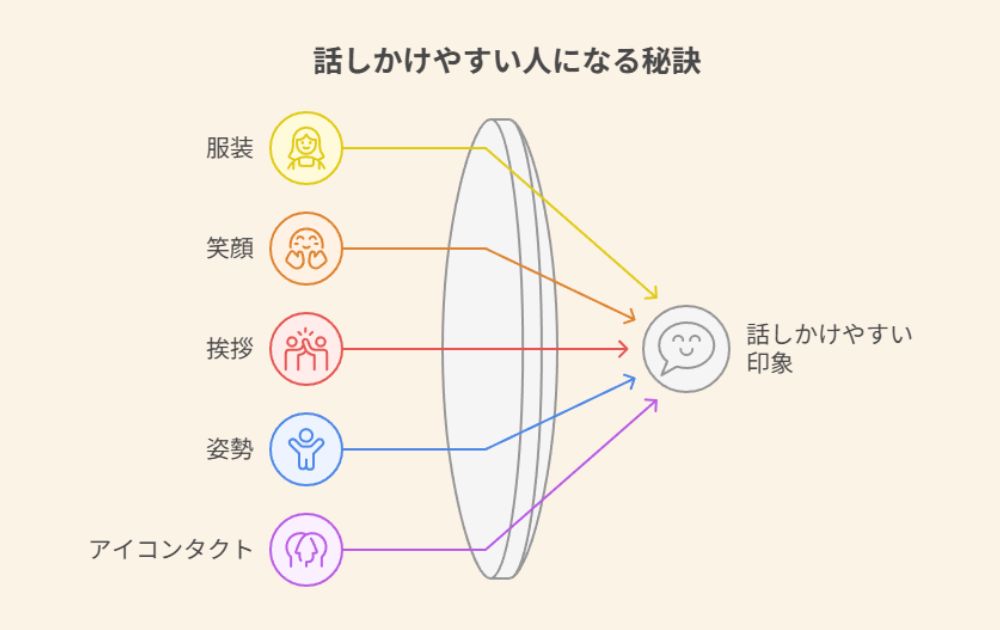

ママ友ができない見た目を変えたい! 「話しかけやすい人」になる秘訣

「どうすれば親しみやすい印象を持ってもらえるか?」は、ママ友関係に悩む多くの人が抱える疑問です。

このセクションでは、見た目や習慣を少し意識するだけで、周囲からの印象をポジティブに変える実践的な方法を紹介します。

それぞれ詳しく説明しますね。

1.印象を変える3つの見た目改善策

第一印象は、見た目のちょっとした工夫で驚くほど変えることができます。

服装の色や形には心理的な影響があり、明るい色や柔らかい素材の服は「話しかけやすい」「優しそう」という印象を与える傾向があります。

表情も重要な要素であり、無意識に眉間にシワが寄っている、無表情でいると「機嫌が悪そう」と誤解されてしまうでしょう。

日常的に口角を上げる習慣をつけることで、自然な笑顔が身につき、親しみやすさが増します。

さらに、「雰囲気づくり」も見逃せません。

子どもと楽しそうに会話する様子や、他のママに積極的に挨拶する姿勢は、周囲に安心感を与えます。

大切なのは、自分らしさを失わずに、少しの工夫で印象を和らげること。

ちょっとした意識の積み重ねが、あなたの印象を自然に変えていくのです。

- 明るい色や柔らかい素材の服が親しみやすさを演出

- 自然な笑顔が印象を大きく左右する

- 子どもとのやり取りや挨拶で「雰囲気」も印象を作る

2.第一印象を良くする習慣とは

第一印象を良くするためには、一時的な努力だけでなく、日々の習慣が大きな鍵を握ります。

特に効果的なのが、姿勢と笑顔、そしてアイコンタクトです。

猫背で俯きがちな姿勢は自信のなさを感じさせますが、背筋を伸ばすだけで「明るく前向きな人」という印象に変わります。

また、笑顔は最も強力なコミュニケーションツール。

日常の中で「ありがとう」「おはよう」などの挨拶を丁寧に行い、微笑みを添える習慣を持つことが大切です。

そして、相手の目を見て話すアイコンタクトも、誠実さを伝えるポイント。

緊張するかもしれませんが、一瞬目を合わせて笑顔を見せるだけでも好印象は残せます。

これらの習慣は、小さなことに思えるかもしれませんが、積み重ねることで大きな信頼と親しみへと繋がっていきます。

- 姿勢を正すことで「明るさ」や「前向きさ」を伝えられる

- 自然な笑顔と丁寧な挨拶が信頼感を生む

- アイコンタクトが誠実さや安心感を伝える手段になる

<体験談>見た目で嫌われたママの逆転ストーリー

このセクションでは、次の2つの体験談を紹介します。

「見た目」で誤解されて孤立した経験を持つ人の声は、同じ悩みを抱える読者にとって何よりの励ましになります。

実際の体験談を通じて、誤解を乗り越えたプロセスと、そこから得られた気づきを共有しますね。

1.「美人=嫌われる」からの脱却

Aさんは、ファッションが好きでいつもおしゃれにしていたことで、「あの人は派手で付き合いにくそう」と思われ、ママ友の輪に入れず悩んでいました。

本人に悪気はなく、ただ自分を大切にする気持ちの表れだったのですが、周囲は無意識のうちに壁を感じていたのです。

しかしある日、同じ園のイベントで一緒に係を担当することになったことをきっかけに、Aさんの意外な一面が知られるようになりました。

話してみると気さくでよく気がつく性格に、多くのママたちが「誤解していた」と気づいたのです。

それ以降は自然と話しかけられることが増え、今では良好な関係を築いています。

この体験が教えてくれるのは、「外見で判断されることはあるが、それがすべてではない」ということ。

少し勇気を出して自分の内面を見せる場を作ることで、周囲の見方は大きく変わるのです。

おしゃれなだけで誤解されるなんて…

自分の性格を知ってもらうにはどうしたらいいですか?

みと

みと挨拶や会話の中で、自然体の自分を少しずつ見せていくことが大切!

イベントなどの共同作業は、性格や思いやりを伝えるチャンスになりますよ。

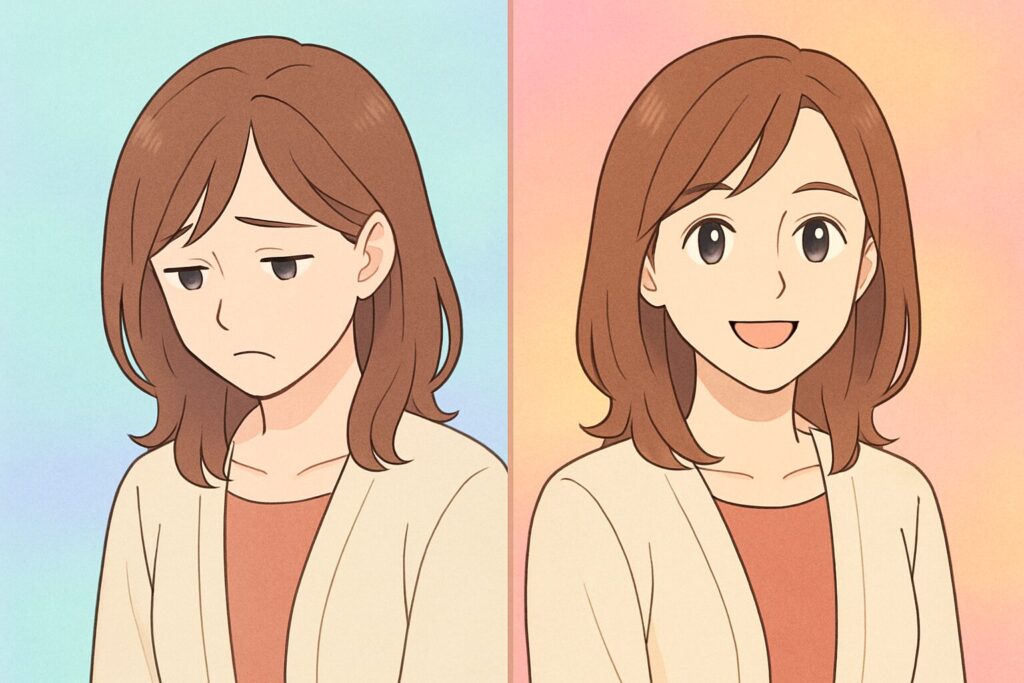

2.「笑顔」が人間関係を変えた話

Bさんは、保護者同士の集まりでいつも緊張してしまい、無表情になりがちでした。

そのため「冷たい」「近づきづらい」と感じられていたようで、なかなか声をかけてもらえませんでした。

そんなある日、思い切って「まずは笑顔を意識してみよう」と決意。

朝の登園時に「おはようございます」と笑顔で挨拶するようにしたところ、少しずつ他のママたちからも返事が返ってくるようになりました。

次第に世間話を交わすようになり、今では園行事の話などで自然と話しかけられるように。

Bさんは「笑顔一つで世界が変わるなんて」と驚きながらも、自分で改善できることがあると実感しています。

大きな努力をしなくても、表情を変えるだけで周囲との関係が変わることは多くあります。

この体験談から、「見た目を変える」よりも、「伝え方を変える」ことの大切さが分かりますね。

笑顔ってやっぱり効果あるんですね!

緊張しちゃうとつい顔がこわばってしまいます。

みと

みと緊張していても、軽く口角を上げるだけでも印象は和らぎますよ。

習慣にすれば徐々に自然な笑顔も出せるようになりますので、無理のない範囲で続けてみましょう。

ママ友ができない理由は見た目だけじゃない! 他の原因と対応策

ママ友との関係がうまくいかない原因は、見た目だけに限りません。

性格や価値観、日々の振る舞いなども大きく影響するでしょう。

このセクションでは、見た目以外の背景にも目を向け、自分を責めすぎないための視点と、自然体で人と関わるヒントを提案します。

ひとつずつ詳しく紹介しますね。

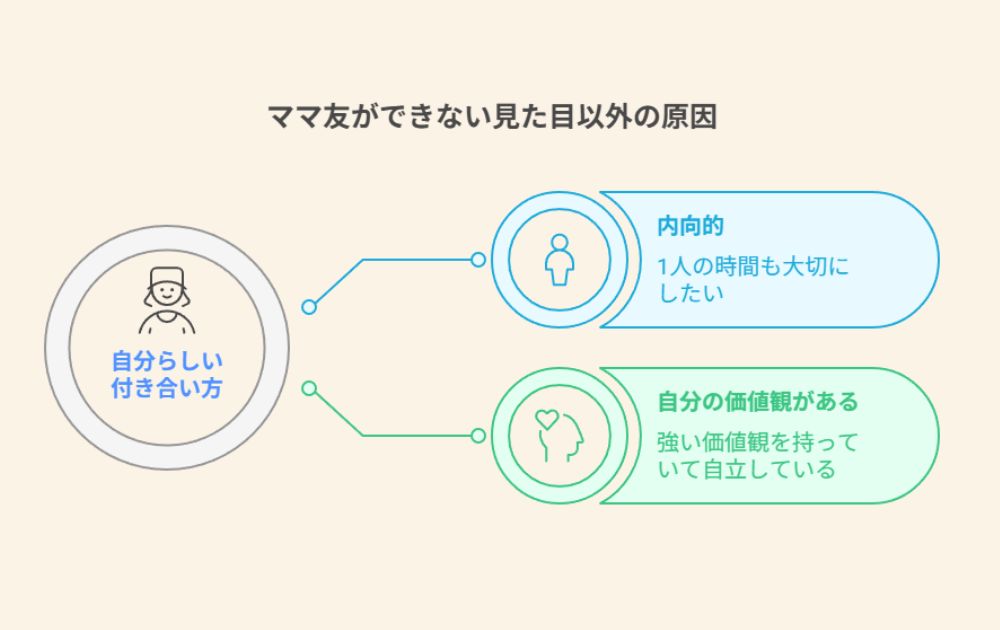

1.性格・価値観の違いも影響する

ママ友付き合いにおいて、「見た目」だけがすべての原因ではありません。

内向的で一人の時間を大切にしたい人や、自立的で自分の価値観を強く持っている人は、あえて他人と深く関わろうとしないこともあるでしょう。

そのような姿勢が「話しかけにくい」と誤解される場合もありますが、決して悪いことではありません。

重要なのは、自分の性格や価値観を理解し、それを否定しないこと。

他の人と違っていても構わない、自分らしさを大切にすることが、心の安定につながります。

また、少人数や一対一での会話を好むタイプの人は、そのスタイルで無理なく関係を築く、「一匹狼ママ」になる方法を選ぶのも一つの手です。

一匹狼ママの特徴について詳しく知りたい方は、コチラの記事もご覧くださいね。

2.自分らしさを活かす付き合い方

「ママ友はこうあるべき」という無意識のプレッシャーに縛られていませんか?

本来、人との付き合いはもっと自由であるべきですよね。

全員と仲良くする必要はなく、自分に合った距離感やスタイルで付き合えばよいのです。

無理に輪に入ろうとせず、自然体で話しかけられたときに笑顔で応じるだけでも、信頼感は生まれます。

自分らしくいることで、不思議と周囲からも受け入れられやすくなりますよ。

自分を偽らず、ママ友と群れない選択をしているのに、良好な人間関係を築いている賢いママもいます。

群れない賢いママの特徴や好印象の秘訣について、詳しく知りたい方はコチラの記事をご覧ください。

よくある質問

ママ友ができない悩みに関する、よくある質問に回答します。

ママ友ができないのは見た目のせいですか?

見た目は第一印象に大きく影響しますが、すべてではありません。

清潔感や表情、姿勢などが「話しかけやすさ」に繋がりますが、内面の態度やコミュニケーションも重要です。

おしゃれすぎるとママ友ができにくいですか?

ファッションに気を使うことは悪いことではありませんが、過度なおしゃれやブランド志向は「近寄りがたい」と感じさせることがあります。

親しみやすさを意識したスタイルが好印象です。

見た目以外でママ友ができない原因はありますか?

見た目だけでなく、無意識の態度や行動も影響します。

挨拶をしない、目を合わせない、受け身の姿勢などが「話しかけにくい」と思われる原因になることがあります。

第一印象を良くするために心がけることは?

明るい表情、背筋を伸ばした姿勢、相手の目を見て話すことが効果的です。

また、清潔感のある服装や自然な笑顔も親しみやすさを高めます。

ママ友がいなくても大丈夫ですか?

ママ友がいなくても問題ありません。

子どもを通じた一時的な関係であることが多く、自分のペースで子育てを楽しむことが大切です。

ママ友ができない理由は 見た目ではなく言動が原因かも…

この記事では、「ママ友ができない理由は見た目のせいかも?」という悩みに対し、見た目が与える第一印象や誤解の背景、改善策について詳しく解説しました。

- 第一印象は表情や服装など、見た目の要素に大きく左右される

- 「美人すぎる」「おしゃれすぎる」といった要素が距離を生むこともある

- 無意識の行動や態度が「話しかけづらさ」に繋がっている場合もある

- 笑顔やアイコンタクト、姿勢など日常の習慣で印象は大きく変えられる

- 見た目以外にも、性格や価値観の違いが関係性に影響する

自分らしさを大切にしながら、少しの意識で「話しかけやすい雰囲気」を作ることは可能です。

ママ友関係に悩んでいる方は、まずは今日からできる小さな一歩を踏み出してみましょう。