「先生と個人面談で何を話せばいいのか、毎回悩んでしまう」——そんな保護者の声をよく耳にします。

実際、個人面談という限られた時間の中で、話題がうまく出せずに終わってしまったという方が多いのが現状です。

せっかく担任の先生とゆっくり話せる貴重な機会なのだから、有効に使いたいですよね。

本記事では、現役の小学生ママである筆者が、何度も面談を経験する中で得た知恵をもとに、個人面談の不安をなくす方法を紹介します。

この記事を読むことで、「聞いてよかった」「話せて安心した」と思える面談の進め方がわかり、自信を持って先生と向き合えるようになります。

家庭と学校が手を取り合い、子どものより良い成長につなげるための第一歩として、ぜひご活用ください。

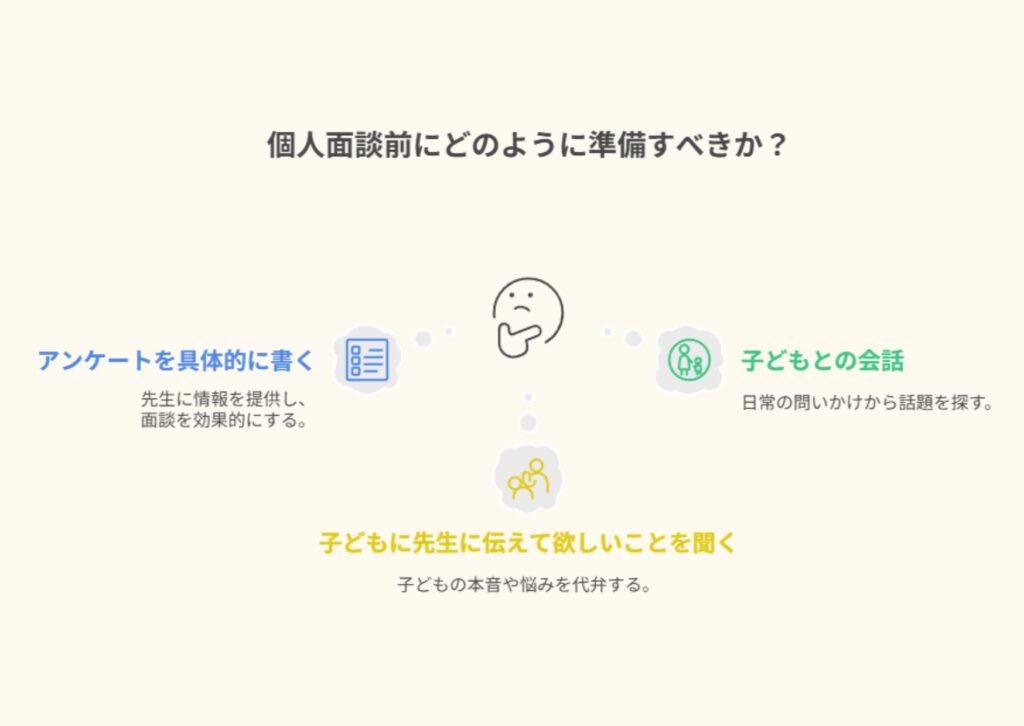

「話すことがない…」と困る前にやるべき! 個人面談前にできる準備

安心して面談に臨むには、事前の準備が欠かせません。

「何を話せばいいのか分からない」という不安を和らげるには、アンケートの記入や子どもとの会話から話題を見つけておくことが効果的です。

このセクションでは、面談を前向きにスタートさせるための準備のコツを具体的に紹介します。

それぞれ詳しく説明しますね。

1.事前アンケートは具体的に書く

個人面談の前にアンケートの提出を求められると、「限られた文字数の中で何を書けば良いか迷う」と思う方も多いでしょう。

まず意識したいのは、「先生が知りたいこと」と「自分が伝えたいこと」を明確にすることです。

たとえば、テンプレートとして「学校での様子について気になること」「家庭での変化」「心配していること」の3点を軸にすると書きやすくなります。

実際の記入例として、「最近、家庭でイライラする様子が増えています。学校でのストレスが影響しているのか気になります」など、具体的なエピソードを添えると伝わりやすくなりますよ。

また、「特にありません」と書くのが不安な場合は、「現時点では特に心配な点はありませんが、先生からのフィードバックを参考にしたいです」と添えると前向きな印象になります。

アンケートには、何かしらの文章を書いておくことで、個人面談自の会話のきっかけになるでしょう。

- 「先生が知りたいこと」と「自分が伝えたいこと」を意識する

- 具体例を添えると伝わりやすく、話のきっかけになる

- 「特にありません」には前向きな一言を添えると安心

2.子どもとの会話でヒントを得る

個人面談で先生に何を話せばよいか迷うときは、子どもとの会話をヒントにすると良いでしょう。

「学校で楽しいことは?」「困っていることは?」「休み時間は誰と遊んでる?」といった問いかけは、子どもの日常の様子や気持ちを自然に引き出す助けになります。

話を聞く中で、先生に共有すべき視点や気づきが得られることも多いです。

たとえば、「最近給食を残すことが増えた」といった小さな変化も、先生にとっては重要なサインになることがあります。

また、「先生ってどんな人?」と聞くことで、子どもが先生との関係をどう感じているかも見えてくるでしょう。

これらの会話は、親子の信頼関係を深めるきっかけにもなり、面談の場での発言に自信を持たせてくれます。

何を話すか困ったときこそ、家庭での対話が大きな支えになりますよ。

- 日常の問いかけから子どもの気持ちや様子を引き出す

- 小さな変化や気づきが面談の話題になる

- 親子の信頼関係を深める対話が自信につながる

3.子どもに先生に伝えて欲しいことを聞く

面談は、子どもが言いたくても言えないことを先生に伝えるチャンスでもあります。

「何か先生に伝えてほしいことある?」と聞いてみると思いがけない本音が出てくることも…

たとえば「授業で手を挙げたいけど恥ずかしい」といった小さな悩みや、「隣の席の子が苦手」といった人間関係の不安など、子どもなりの課題が見えてくるかもしれません。

これらは親として知っておくべきだけでなく、先生に伝えることで支援や配慮をお願いすることができます。

子どもが悩みを話してくれたけれど、「これは先生に言わないで」と言われてしまったということもあるでしょう。

この場合は、子どもの意志を尊重しつつ、「子どもの思いではなく、親から見て心配していること」として先生に状況を共有するといった方法を考えることも大切です。

面談は親と先生だけの場ではなく、子どもの思いを代弁する機会でもあるという意識を持つことで、話すべき内容も自然と見えてきます。

- 子どもからの本音や小さな悩みを代弁できる

- 「これは言わないで」にも配慮し間接的に伝える

- 子どもの思いを汲んで面談内容を構成する

<質問事項>小学校の個人面談で話すことがない時に使える質問例

面談が始まると緊張して頭が真っ白…そんな経験はありませんか?

あらかじめ質問のパターンをいくつか用意しておくことで、話題が途切れる心配がなくなりますよ。

ここでは、先生に聞いておきたいことを「学校生活」「学習状況」「ルールや行事」の3つの視点から整理してご紹介します。

ひとつずつ詳しく解説しますね。

1.学校の様子を聞く

面談では、家庭からは見えない「学校での顔」を知る絶好の機会です。

先生に学校での様子を尋ねることで、子どもの人間関係や学習面の取り組み、クラスへの適応状況などが明らかになります。

具体的には、「授業中の様子はいかがですか?」「友達とトラブルはないですか?」「忘れ物が多いようですが、学校ではどうでしょうか?」といった質問が有効です。

こうした問いかけは、先生との信頼関係を築くきっかけにもなり、漠然とした不安を言語化する助けにもなります。

また、子どもの変化を感じたときには、「最近、家で落ち着きがないのですが、学校ではいかがですか?」と共有することで、家庭と学校の双方からサポート体制を整えることができるでしょう。

些細なことでも率直に尋ねることで、先生とのコミュニケーションが深まり、面談が有意義な時間になりますよ。

- 家庭から見えない学校での様子を知るチャンス

- 具体的な質問で人間関係や学習面の状況が分かる

- 先生との信頼関係を築くきっかけになる

2.学習の進み具合や家庭学習のヒントを聞く

子どもの学習状況についての質問は、面談の中でも特に実用的なテーマです。

「授業についていけていますか?」「苦手な教科はありますか?」「家庭学習で補える部分はありますか?」といった具体的な質問を用意しておくと、学力面の把握と家庭での対応がしやすくなります。

また、「音読の宿題、毎日やっていますが効果はありますか?」など、日常の取り組みに対するフィードバックを求めるのも効果的です。

先生から得たアドバイスを家庭学習に活かすことで、子どもに合った学習環境が整いやすくなります。

加えて、「自主学習の習慣をつけたいのですが、学校ではどのように指導されていますか?」と尋ねることで、学校との連携を意識した取り組みも可能になるでしょう。

こうした会話が、家庭と学校の一体感を生み、子どもの成長を後押しします。

- 学習状況を把握し、家庭での対応がしやすくなる

- コツコツ宿題をしている成果が出ているのかフィードバックが得られる

- 学校との連携を意識した学習環境づくりが可能になる

3.学校のルールや行事の確認をする

普段なんとなく気になっているけれど聞きそびれてしまいがちなことこそ、面談の場で確認すると良いでしょう。

たとえば「忘れ物が多い時、どう対応されていますか?」「登校時の安全指導はどのように行われていますか?」「遠足や運動会でのルールについて再確認したいです」など、具体的な場面に沿って質問することで、学校の方針や期待が明確になります。

また、子どもが不安を感じている行事や校則についても、親が代わって確認することで安心感が得られるでしょう。

学校によってルールの運用が異なる場合もあるため、あらためて確認しておくことは重要です。

面談では、先生が一方的に話す場ではなく、保護者が学校と共に子どもの環境づくりに関わる場であるという意識を持つことが大切。

疑問をそのままにせず、丁寧に確認していきましょう。

- 普段気になることを面談で丁寧に確認できる

- 子どもの不安や疑問に寄り添った質問が可能

- 保護者として学校と協力する意識を持つことが大切

<話題>小学校の個人面談中に話すことに困ったら使えること

「話を広げるのが苦手…」と感じる方も、ちょっとした話題の引き出しがあるだけで、面談の雰囲気がぐっと和らぎます。

家庭での子どもの様子や、子どもが先生に伝えたいことなど、具体的なエピソードを共有することが信頼関係の第一歩になるでしょう。

このセクションでは、面談中に自然に使える話題を紹介します。

それぞれ詳しく説明しますね。

1.家庭での子どもの様子を共有する

面談では、家庭での子どもの様子を先生に伝えることも大切です。

学校だけでは見えない子どもの一面を知ってもらうことで、先生との理解が深まります。

たとえば「最近早寝早起きができるようになった」「家でよく一人で読書をするようになった」「兄弟との関係に変化があった」といった日常の些細な変化も、有益な情報です。

また、「休みの日に友達と遊ぶ機会が減っている」といった様子から、交友関係の広がりに不安を感じているケースもあります。

先生は家庭の背景を知ることで、学校での配慮や対応のヒントを得られることも多いです。

家庭の情報は、決して完璧である必要はなく、ありのままを共有することで、子どもにとってよりよいサポート体制が築かれていきます。

伝える内容は「変化」に注目するのがコツですよ。

- 家庭での変化や日常の様子を先生と共有する

- 学校では見えない子どもの一面を伝えることができる

- 「変化」に注目することで具体的な話題が見つかる

2.子どもが先生に伝えて欲しいと言っていたことを伝える

面談では、子ども自身が伝えたがっていることを代弁するのも保護者の重要な役割です。

家庭での会話の中で「先生にこれを言っておいてほしい」と子どもが口にしたことがあれば、それを丁寧に伝えることで、子どもの気持ちが先生にしっかり届きます。

たとえば「体育の授業で走るのが恥ずかしいそうです」「黒板が見づらいと話していました」など、小さな声こそ重要です。

こうした話題は、先生にとってもクラス運営や個別対応の参考になります。

また、子どもにとっても「ちゃんと伝えてくれた」と感じることで、親への信頼や安心感が高まるでしょう。

子どもは話して欲しいと言うが、親としては言いにくいこともあるかもしれません。

その場合は、「子どもがこう話していたのですが…」と前置きして伝えると話しやすくなりますよ。

- 子どもの希望を代弁することで気持ちが届く

- 先生にとってクラス運営や配慮の参考になる

- 子どもの気持ちを尊重する姿勢が信頼につながる

3.学童での様子をフィードバック

共働き家庭などで子どもが学童に通っている場合、学童での様子も先生に伝えると効果的です。

学童の先生から聞いた子どもの行動や言動は、学校の先生が知らない一面を知るヒントになります。

たとえば「おやつの時間に友達とよく話すようになった」「工作活動に夢中になっていた」など、リラックスした環境での子どもの姿は、学校生活への理解を広げてくれるでしょう。

また、学童での困りごとがあれば共有し、「学校でも似たような様子はありますか?」と尋ねることで、問題解決に繋がる視点が得られるかもしれません。

学童と学校は別の場所ですが、子どもの生活は地続きです。

学童の話題を持ち込むことで、子どもを中心としたチームとして先生と協力する関係が築けるようになります。

- 学童での様子は学校での理解を深めるヒントになる

- 学校との共通点や相違点を知ることで支援の糸口になることも

- 子どもを中心としたチームとしての連携が可能

個人面談で先生との関係を深めるために知っておきたいこと

個人面談は、情報交換だけでなく先生との信頼関係を築く大切な機会です。

受け身で終えるのではなく、子どものために「共に考える姿勢」を持つことで、先生との協力体制が強まります。

ここでは、教師が保護者に望んでいる姿勢や、面談を家庭にどう活かすかの視点を解説します。

ひとつずつ詳しく解説しますね。

教師が保護者に期待していること

面談は、教師にとっても保護者と信頼関係を築く大切な時間です。

多くの教師が望んでいるのは「一方的な報告の場」ではなく、「対話」が生まれる面談でしょう。

保護者が積極的に質問したり、家庭の様子を共有することで、教師は子どもの理解をより深めることができます。

また、否定や指摘に対して防御的になるのではなく、「ありがとうございます」と受け止める姿勢も、良好な関係を築く要素となります。

教師が期待する保護者像とは、完璧な親ではなく、子どもの成長を一緒に支えようとする協力者です。

たとえば「最近家でこういう様子があるのですが、学校ではどうですか?」といった投げかけは、教師にとって非常にありがたい情報となります。

面談を通じて、信頼関係を築く姿勢が伝わるだけで、話す内容が少なくても十分に意味ある時間になるでしょう。

先生は保護者に何を求めているんでしょうか?

みと

みと先生は完璧な親ではなく、「子どもを共に支えるパートナー」としての姿勢を求めています。

小さなことでも家庭の様子を共有することで信頼関係が深まりますよ。

面談を親子の成長のきっかけにする

面談は、単なる学校とのやり取りの場ではなく、家庭にとっても親子関係を見つめ直す貴重な時間です。

面談後に子どもと感想を共有することで、子どもの意識が変わったり、新しい気づきを得たりすることがあります。

「先生、こんなこと言ってたよ」「学校でがんばってるって褒めてたよ」と伝えることで、子どもに自信や安心感を与えることができるでしょう。

逆に注意点があった場合も、「どう改善しようか一緒に考えよう」と建設的な対話に繋げることで、親子の絆が深まります。

また、保護者自身も「もっと子どもに関心を持って接しよう」と感じるきっかけになることも多いです。

面談は、親子の現在地を確認し、次のステップへ進むための機会。

受け身ではなく、家庭の中で活かす視点を持つことで、その価値は何倍にも広がります。

面談の後って、子どもとどう関わるのがいいんですか?

みと

みと面談の内容を子どもと共有し、「先生に褒められてたよ」などポジティブなことを伝えると、自信につながります。

注意点があれば一緒に改善策を考えてみてくださいね。

注意ばかりでへこむ…面談後に落ち込まないために

面談が終わったあと、「注意ばかりでへこんだ…」と気持ちが沈んでしまうこともあります。

しかし、面談の価値はその場だけでなく、終わった後の行動でさらに高まるものです。

このセクションでは、注意を前向きに受け止める考え方と、面談後の振り返りや次の一歩を提案します。

それぞれ詳しく説明しますね。

面談で注意を受けたときの受け止め方

面談で先生から注意や指摘を受けると、つい落ち込んでしまう保護者も少なくありません。

しかし、その内容を「改善のヒント」と捉えることで、前向きな行動につなげることができます。

まず意識したいのは、「完璧な子育てでなくてよい」という前提です。

先生は子どもをサポートするために気づいた点を共有してくれているので、「家庭ではどう対応できますか?」と建設的に受け止める姿勢が大切です。

また、面談後すぐに子どもを叱るのではなく、内容を整理した上で「先生はこんなふうに見てくれていたよ」と伝えると、子ども自身も自分の行動を見つめ直すきっかけになるでしょう。

感情的に反応せず、冷静に振り返ることが、家庭にとっても面談の価値を最大限に活かす鍵となります。

注意された内容をうまく受け止められずに落ち込んでしまいます…。

どう考えればいいですか?

みと

みと注意は子どもをよりよく理解するための手がかりです。

「家庭ではどう活かせるか?」と前向きに捉えると、改善のヒントとして役立ちますよ。

振り返りチェックリストと次の行動

面談をより有意義なものにするためには、終了後の振り返りが欠かせません。

面談の直後に「どんな話が印象に残ったか」「先生の言葉で気になったことは?」をチェックしておくと、後で振り返る際にも役立ちます。

その上で、「次回までに改善したいこと」や「家庭で取り組む目標」をリスト化すると、具体的な行動につなげやすくなるでしょう。

例えば「朝の支度を自分でできるようにする」「音読を親子で取り組む」など、小さな一歩を決めることで、親子ともに成長を実感できます。

面談は一度きりのイベントではなく、その後にどう活かすかが大切です。

面談が終わった後、どう振り返れば良いのでしょうか?

みと

みと「印象に残った話」「気になった点」「家庭でできそうなこと」を整理すると、次の行動に結びつきやすくなりますよ。

小さなことから始めましょう。

「小学校の個人面談で話すことがない」「怖い」と感じる理由

「面談で何を話せばいいか分からない」「沈黙が気まずい」——そんな悩みを抱える保護者は決して少なくありません。

その背景には、完璧を求める気持ちや緊張、不安が潜んでいます。

このセクションでは、その心理的な理由をひも解き、不安を軽くする心構えを紹介します。

ひとつずつ詳しく解説しますね。

みと

みと面談になると、何を話していいのか分からなくなってしまいます…

みと

みと話すことがないと感じるのは自然なことです。事前に少しだけ準備しておくと、安心して面談に臨めますよ。

なぜ面談で話すことがないと感じるのか

個人面談で「話すことがない」と感じるのは、実は多くの保護者が経験する自然な反応です。

その背景には、緊張や「うまく話さなければ」というプレッシャー、先生に対する遠慮など、心理的な要因が複雑に絡んでいます。

また、「特に問題がないから話題がない」「先生がプロだから任せておけばいい」といった思いも、話すことが見つからない原因になりがちです。

完璧な親でなければという思い込みが、言葉を慎重にしすぎてしまうケースもあります。

しかし、面談は評価の場ではなく、子どもを中心に先生と共に考える場です。

話題がなくても、「先生に聞いてみたいことを一つだけ決めておく」「最近の家庭の様子を一言だけ共有する」など、小さな準備があるだけで会話が自然に始まります。

不安や沈黙に悩む必要はありません。

話すことがないとき、どうすれば面談がスムーズに進みますか?

みと

みと質問を1つだけでも用意しておいたり、家庭での子どもの様子を一言話すだけで会話が広がりますよ。

気負わず自然体で大丈夫です。

不安を軽減するための心構え

面談前に不安を感じるのは当然のことです。

しかし、その不安を少しでも和らげるためには、「正解を話す必要はない」「聞き役としての立場も大切」といった心構えを持つことが効果的。

面談は保護者が先生に評価される場ではなく、子どもの成長を共に支える場です。

たとえ話すことが思い浮かばなくても、「何か気になることがあれば教えてください」といった一言を用意しておくだけで、自然に会話が始まります。

また、「沈黙も悪くない」と受け入れることで、必要以上の緊張が和らぐでしょう。

話題を完璧に準備するよりも、安心して面談に臨める状態を整えることが、結果的により良い時間につながります。

不安は行動の敵ではなく、準備の味方。

肩の力を抜いて、等身大の自分で臨むことが何より大切です。

緊張して話せないことが多いのですが、それでも大丈夫でしょうか?

みと

みとはい、大丈夫です。

話すことが少なくても、「気になることがあれば教えてください」と伝えるだけで十分な対話が生まれますよ。

【考察コラム】“話すことがない”と感じるあなたへ――その沈黙が語るもの

「面談で何を話せばいいか分からない」「気まずくなりそうで不安」――そう感じる自分に、どこか“準備不足”や“失格感”を抱いてしまうことはありませんか?

でも実は、「話すことがない」と感じること自体が、保護者として真剣に向き合っている証かもしれません。

多くの保護者が、面談で「ちゃんと話さなければ」「意味のあることを言わなければ」と無意識に自分を追い込んでいます。

これは、「良い親でありたい」という想いが強いからこそ。

そしてそれは、「話せていない=関われていない」という誤解を生んでしまうのです。

しかし、面談は“発表の場”ではなく、先生と一緒に子どもの成長を見つめる“共有の場”です。

話すことが浮かばないときでも、「最近の様子を一緒に考えたい」「気づいたことがあれば教えてほしい」といった小さな姿勢だけで、立派な対話になります。

また、記事でも触れたように、「聞き役」として臨むことも大切な参加の形です。

言葉が出てこなくても、先生の話に耳を傾け、その場にいることで、子どもを支える輪の一員となっているのです。

「話すことがない」と感じるときこそ、自分を責めるのではなく、その沈黙がどんな気持ちを表しているのかに目を向けてみてください。

そこには、子どもを想う気持ちや、自分なりの関わり方を模索する姿勢が、きっとあるはずです。

面談は、うまく話すことが目的ではありません。

まずは、ありのままの気持ちで場に向き合うこと。

それが何よりの準備になるのです。

小学校の個人面談に関するよくある質問

小学校の個人懇談で「話すことがない」と感じる方が疑問に思うポイントに回答します。

面談で本当に話すことがない場合はどうすればいいですか?

「特に相談したいことがない」と感じるのは珍しくなく、学校との普段の連絡がスムーズな場合にも起こります。

子どもの日常の小さな変化や家庭で感じることを、一言でも共有するだけで会話のきっかけになるでしょう。

話す機会が少ないなら「最近家でこんな様子でした」と軽く伝えるだけでも十分です。

面談で何を話せばいいか迷ったときのヒントは?

事前に子どもに「学校で気になっていることは?」「先生に伝えてほしいことは?」と聞いてみると、面談で役立つ話題が得られます。

家庭での最近の様子や先生にお願いしたいことなど、具体的なエピソードが自然な会話のきっかけになりますよ。

質問の準備が苦手でも大丈夫?どうやって臨めばいい?

話すのが苦手な場合でも、メモを持参して「質問したいことを書いてきました」と伝えれば安心です。

先生も快く聞いてくれることが多く、緊張が和らぎます。

聞きたい内容を3つくらい用意しておくとスムーズです。

面談中に沈黙になったらどうしたら良い?

沈黙も必ずしも悪いものではありません。

「何か気になることがあれば教えてください」など一言を準備しておくことで自然に会話が再開できます。

聞き役に回る姿勢も立派な参加方法です。

先生からの話をどう受け止めれば良い?気まずさが残る時は?

先生の指摘は「改善のヒント」として受け止めましょう。

まずは落ち着いて話を聞き、事実や行動に焦点を当てて捉えることが大切です。

不安な点があれば「家庭ではこう対応したいのですが、学校ではどうですか?」と建設的に返すことで前向きなやりとりができます。

小学校一年生が個人面談で特に話しておくと良いことは?

入学後の生活への適応状況や友達関係、家庭での様子などを伝えると先生が理解を深めやすくなります。

不安や心配ごとがあれば率直に相談するのがポイントです。

小学校の個人面談へ下の子供と一緒に行っても良い?

基本的には下の子どもを連れて行くことは可能ですが、面談の妨げにならないよう静かに待てる工夫が必要です。

不安があれば事前に学校に確認しておくと安心でしょう。

小学校の個人面談へ行く時の適切な服装は?

カジュアルすぎず、清潔感のある服装が望ましいです。

Tシャツやデニムでも落ち着いた色味であれば問題ない学校が多いですが、園や学校の雰囲気に合わせて選びましょう。

小学校の個人面談では、学校・家庭の様子を共有すると良い

この記事では、「面談で話すことがない」と感じる保護者が安心して臨むための準備と心構えについて詳しく解説しました。

- 面談前はアンケートや子どもとの会話から話題を見つけるのが効果的

- 学校生活・学習状況・行事などを軸に質問を用意すると話がしやすくなる

- 家庭や学童での様子を共有することで先生との信頼関係が深まる

- 面談後は振り返りと次の行動を明確にすることで学びが定着する

- 「完璧」を求めず、等身大の姿勢で面談に臨むことが不安の軽減につながる

面談は子どもの成長を共に支える機会です。

少しの準備と前向きな気持ちで、より充実した時間にしていきましょう。