「また自学のネタ、何にしよう…」という声が、子どもだけでなく保護者からも聞こえてきそうです。

特に「面白くてかぶらない」テーマとなると、毎回頭を悩ませるという方も多いのではないでしょうか。

この記事では、小学生の自主学習にぴったりなユニークなネタを学年別・教科別に45個厳選してご紹介します。

面白くてかぶらない自主学習ネタの見つけ方から、時間がない日にも使えるノートテンプレートまで、すぐに使える実践的な情報を網羅しています。

自分だけの視点で考え、先生に「おっ」と思わせる一冊が作れるようになりますよ。

小学生の子を持つ母親の視点から、家庭でもすぐに実践できるヒントを多数お届けしますので、ぜひ参考にしてくださいね。

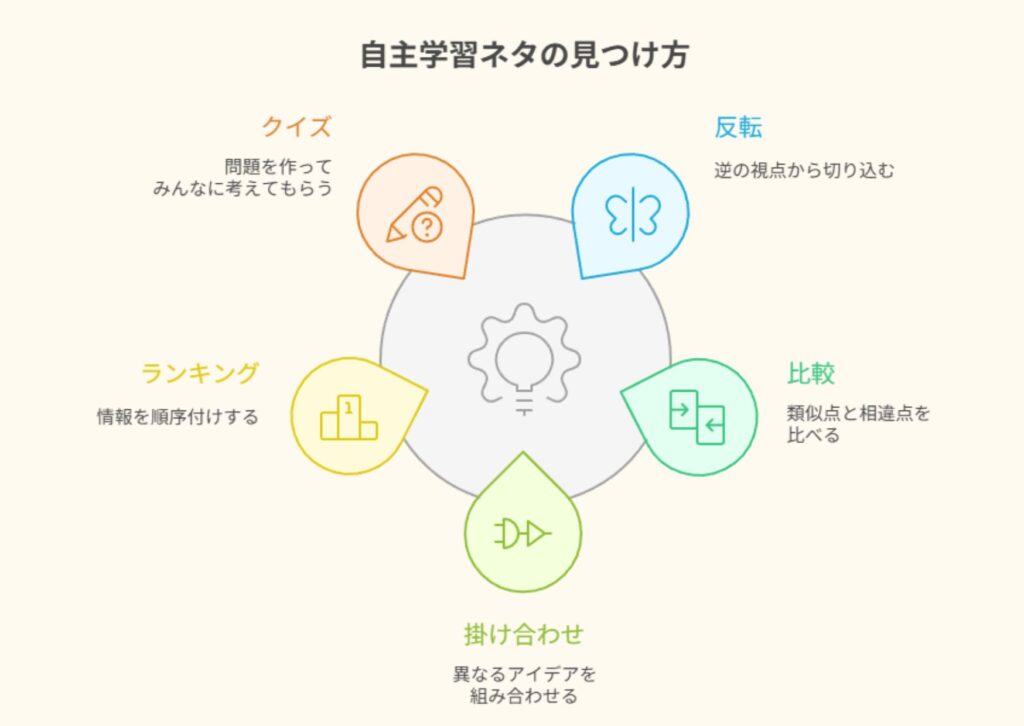

面白くてかぶらない!自主学習ネタの見つけ方

「ありきたりな自主学習ネタしか思い浮かばない」という方は多いのではないでしょうか。

この章では、他の子と被らないユニークな自学ネタを自分で作り出すコツをお伝えします。

それぞれ詳しく説明しますね。

反転・比較・掛け合わせの発想法で自主学習ネタを探す

他の子と被らない自学ネタを考えるときに役立つのが、「反転」「比較」「掛け合わせ」といった発想法です。

たとえば給食をテーマにする場合、「反転」では“嫌われメニュー総選挙”といった逆視点から切り込むことができます。

「比較」では、家と学校の食事、地域ごとの献立などを比べることで意外な発見を引き出すことができるでしょう。

また、「掛け合わせ」は、歴史と今週の献立を組み合わせて「昔の給食vs今の給食」などユニークなテーマを作るのに効果的です。

このように、何気ない日常の中にもネタの宝庫が隠れていて、視点を少し変えるだけでオリジナリティあふれるテーマが生まれます。

これらの発想法は、どの学年や教科でも応用可能で、特に「面白くてかぶらない自学ネタ」を探している小学生にぴったりです。

ユニークさだけでなく、考える力や調べる力も鍛えられる点で、先生からも高評価を得やすくなるでしょう。

「反転」や「比較」って、具体的にどういう風に使えばいいんですか?

みと

みとたとえば給食なら「反転」は“まずい給食ランキング”のような逆の視点、「比較」は家と学校の献立比較、「掛け合わせ」は歴史と給食の融合など、テーマを面白く深掘りできます。

切り口を変えるだけでグッとユニークになりますよ。

定番ネタもランキング・クイズを入れればかぶらない

定番の自主学習ネタも、ちょっとした工夫で「かぶらない」作品に変えることができます。

おすすめの方法が、ランキング形式やクイズ形式を取り入れることです。

例えば「好きな動物」について調べる場合、「学年内で人気の動物ランキング」「家族に聞いた好きな動物ベスト3」といった具合に、データを集めて順位づければ、個性的なまとめになります。

クイズ形式にすれば、「この動物は鳴くときにまばたきする?〇か×か?」など、読む人を引き込む要素を加えることもできますよ。

これらの工夫は、自分だけの視点を活かしながらテーマを深められるうえ、読み手に「おもしろい!」「なるほど」と感じさせる効果も抜群です。

特に、先生に「工夫してるね」と言ってもらえる可能性が高く、印象に残る自学に仕上げることができます。

発想法と組み合わせれば、よりユニークな作品が完成するでしょう。

ランキングとかクイズって、どうやって自分のテーマに取り入れたらいいですか?

みと

みと例えば「好きな果物」をテーマにするなら、家族や友達にアンケートを取って「人気ランキング」を作ったり、果物にまつわるクイズを出したりすることで、オリジナル性が高まります。

読む人も楽しめる工夫になりますよ。

<小学校4年生>教科別の面白い・かぶらない自主学習ネタ15選

小学校4年生の読解力や興味関心に合う、やさしくて楽しめる自学ネタを教科別に紹介します。

クイズやマンガ、図鑑づくりなど親しみやすくもユニークなテーマが満載ですよ。

各教科ごとにネタを紹介するので、参考にしてくださいね。

国語|面白い・かぶらない自主学習ネタ

- 逆さ言葉(回文)クイズ集

- 方言クイズ集

- 日本のことわざでマンガを作る

国語の自学では、言葉の遊び心や表現力を活かしたテーマがおすすめです。

たとえば「逆さ言葉クイズ集」は、自作の回文(上から読んでも下から読んでも同じ言葉)を考えて、その意味も添えて紹介すると、見る人も考える人も楽しめる、脳トレ感覚の学習になります。

「方言クイズ集」は、日本各地の方言をクイズ形式にし、「○○とは何を意味するでしょう?」という出題形式で楽しくまとめることができますよ。

父母だけでなく、祖父母、親戚などの出身地を聞いて調べると、身近な学びにもなるでしょう。

また、「日本のことわざでマンガを作るネタ」は、ことわざの意味を面白いイラストで描いて伝えるという表現力を鍛える活動で、印象にも残りやすく、先生からも高評価を得やすいネタです。

「逆さ言葉クイズ」って、どうやって作ればいいですか?

みと

みとまず簡単な言葉や名前から回文を作ってみましょう。

「たけやぶやけた」みたいに、音の順序をよく考えると面白いものができますよ。

その意味や背景もつけると、読み手も楽しめます。

算数|面白い・かぶらない自主学習ネタ

- 特売チラシで合計金額ゲーム

- 身の回りの対称形探し

- 家の中の長さ・重さ調査

算数では、実生活とつながるテーマが人気です。

「特売チラシで合計金額ゲーム」では、スーパーのチラシを使って「500円以内でお菓子をそろえる」などの条件を設定し、いろいろな組み合わせを考えることで計算力が養われるでしょう。

「身の回りの対称形探し」は、部屋の中や通学路で見つけた左右対称なものを写真や絵でまとめる活動で、図形感覚を育てます。

また、「家の中の長さ・重さ調査」では、定規やはかりを使って、机の幅、ペットボトルの重さなどを記録し、一覧表にすることで、身近なものを通して単位の感覚を体得することができますよ。

どれも実体験を通して算数を楽しく学べる工夫にあふれ、他の子ともかぶりにくい内容です。

「特売チラシで合計金額ゲーム」は、どうやって工夫したらいいですか?

みと

みと「500円以内でお菓子を3つ選ぶとしたら、どんな組み合わせがあるか?」といった条件を自分で決めて、ちょっとしたゲーム感覚で考えながら計算できると楽しいですよ。

複数パターンを書いて比べると、もっと考える力がつきます。

理科|面白い・かぶらない自主学習ネタ

- 世界の変わった動物図鑑

- 葉っぱの形コレクション

- 雨の日と晴れの日の温度変化調べ

理科では、観察や調査を楽しくビジュアルにまとめるのが効果的です。

「世界の変わった動物図鑑」は、ユニークな生き物(例:ゾウガメ、ナマケモノなど)を調べ、写真やイラストで紹介する形式。

見た目のインパクトもあり、友達とも盛り上がるネタです。

「葉っぱの形コレクション」は、公園などで拾った葉を種類ごとに分類してノートに貼ったり、スケッチしてまとめる活動で、分類と観察の力が育ちます。

また、「雨の日と晴れの日の温度変化調べ」では、1週間の天気と気温を記録してグラフにまとめることで、天気と気温の関係を自分の目で確かめることができます。

視覚的にも楽しく、理科の力も自然と身につきます。

「葉っぱの形コレクション」はどうやってまとめるのがオススメですか?

みと

みと拾った葉っぱをノートに貼って、その横にスケッチと名前を並べると分かりやすいです。

形や色の違いに気づく力もつきますし、図鑑みたいになって楽しいですよ。

社会|面白い・かぶらない自主学習ネタ

- 日本の珍しいお祭りマップ

- 世界の国旗の意味調べ

- ご当地キャラMAP

社会では、地図や文化を視覚的にまとめるテーマが人気です。

「日本の珍しいお祭りマップ」は、都道府県ごとにユニークなお祭りを調べ、地図上に写真やイラストを添えて紹介します。

「世界の国旗の意味調べ」では、国旗に使われている色やマークの由来を調べ、たとえば「赤=勇気」「星=団結」など意味を言葉で説明することで、国際理解も深まるでしょう。

さらに「ご当地キャラMAP」は、各都道府県のご当地キャラ(例:くまモン、ふなっしー)を集めて、イラストとともに位置関係を覚えながらまとめる楽しい学習です。

こうしたテーマは、調べる楽しさと地図の活用が一体となって、記憶にも残りやすく、オリジナリティも出しやすいのが特徴です。

「日本の珍しいお祭りマップ」は、どうやって作ったら面白くなりますか?

みと

みと都道府県ごとのお祭りを写真やイラストで紹介し、なぜそのお祭りがあるのか理由も一言書くと伝わりやすくなります。

地図に色分けやアイコンを使えば、もっと見やすくて楽しくなりますよ。

英語|面白い・かぶらない自主学習ネタ

- 世界のあいさつ集め

- 英語と日本語の色の違い

- 動物の英語名カード作り

英語の自学では、音や意味、言葉の違いを楽しむネタが効果的です。

「世界のあいさつ集め」では、Hello(英語)、Bonjour(フランス語)、Ciao(イタリア語)などを発音とともに紹介しすることで、挨拶から文化の違いにも触れることができるでしょう。

「英語と日本語の色の違い」では、たとえば「blue」は空や海だけでなく「さみしい気持ち」も表すなど、同じ色でも国ごとに使い方が異なることを発見できます。

また、「動物の英語名カード作り」は、dog(犬)、giraffe(キリン)などの動物をイラストつきのカードにして、自分だけの英単語集を作る活動です。

どのネタも楽しくて覚えやすく、他の子ともかぶりにくいので、自信を持って提出できる内容になります。

「動物の英語名カードを作るには?」どうすれば楽しくなりますか?

みと

みと動物の絵の横に英語と日本語両方書いて、発音のカタカナも入れると分かりやすくて楽しい単語カードになります。

色を使って動物の特徴も表現すると、もっと覚えやすくなりますよ。

<小学校5年生>教科別の面白い・かぶらない自主学習ネタ15選

小学校5年生になると表現力や探究心が育ってくるため、ちょっとユニークで創造力を問われるネタがぴったりです。

各教科ごとにネタを紹介するので、参考にしてくださいね。

国語|面白い・かぶらない自主学習ネタ

- 早口言葉大会を自作

- 言葉遊び系川柳

- 名作の一文を面白く言い換え

小学5年生の国語では、ユーモアや言葉の面白さを活かす創造的な活動が効果的です。

「早口言葉大会を自作」では、自分で作ったおもしろい早口言葉(例:シュッシュと七週走るしゅうちゃん)をノートにまとめて、言いやすさや意味の解説も加えることで、言葉への感覚を養います。

「言葉遊び系川柳づくり」は、「五・七・五」で身の回りの出来事を面白おかしく表現するもので、笑いを交えながら創造力を鍛えることが可能です。

さらに「名作の一文を面白く言い換え」では、有名な文章をユーモラスに言い換える力を使って、発想力と表現力を鍛えることができます。

「言葉遊び系川柳」って、どうやって始めたらいいですか?

みと

みとまずは「五・七・五」のリズムに合わせて、学校や家での出来事を面白く表現してみましょう。

笑える視点やちょっとした失敗を題材にすると、共感を呼ぶ川柳ができますよ。

算数|面白い・かぶらない自主学習ネタ

- 身近なものの割合調べ

- 買い物で見つけた“お得な重さ”ランキング

- 身近なグラフの読み取りと分析

算数では、実際に調べてまとめる“統計”や“実験”の要素があると興味が深まります。

「身近なものの割合調べ」は、家の中の色(白いもの、青いもの)や形(丸いもの、四角いもの)を調べてグラフ化するテーマで、視覚的にも面白く整理できるでしょう。

また、「買い物で見つけた“お得な重さ”ランキング」では、スーパーで同じ商品でも内容量や価格が異なる点に注目し、グラムあたりの値段を計算することで、算数の応用力を高められます。

さらに、「身近なグラフの読み取りと分析」では、家計簿や天気、スポーツの記録などのグラフを読み取り、そこからわかることを考察する力が身につきますよ。

「お得な重さランキング」って、どんな風にまとめたらいいですか?

みと

みと商品の重さと値段を調べて、1グラムあたりの値段を計算し、安い順に並べるとランキングになります。

グラフや表にまとめると視覚的にも分かりやすいですよ!

理科|面白い・かぶらない自主学習ネタ

- 雲の種類と天気記録

- 光の反射で万華鏡作り

- 磁石で遊ぶ科学実験

小学5年生の理科では、観察や手作り実験を通じて「科学っておもしろい!」と感じられるテーマが効果的です。

「雲の種類と天気記録」では、1週間ほどの天気を記録し、そのときの空の写真やスケッチを添えて「今日は○○雲が多かった=晴れ」といった関係をまとめる学習ができます。

「光の反射で万華鏡作り」では、ミラーシートや紙筒を使って万華鏡を自作し、仕組みや光の反射のルールを図解と一緒に説明すると、理科と工作の力を伸ばすことができるでしょう。

さらに「磁石で遊ぶ科学実験」では、クリップを動かしたり、紙の下から磁石を使って迷路ゲームを作ったりと、楽しい実験が多数可能。

失敗しても発見がある、自分だけの科学の世界を表現できますよ。

理科の実験って、材料が家にないとできないのでは?

みと

みと実は多くの実験は、紙コップやクリップ、定規、鏡など家にあるものでできます。

材料もまとめて書いておくと、他の人も参考になりますよ。

社会|面白い・かぶらない自主学習ネタ

- 日本一〇〇な町調べ

- 世界の珍しい乗り物

- 世界の人口が少ない国ベスト10

社会科では、興味を引くデータや世界の事例に注目すると、他の子と差がつく自学ができます。

「日本一〇〇な町調べ」では、日本で一番暑い町、一番人口が少ない村などのランキングを地図とセットでまとめ、なぜそうなっているかも一言添えると説得力が増すでしょう。

「世界の珍しい乗り物」では、竹製のトロッコや空飛ぶバスなど、写真と一緒に紹介することで文化の違いや工夫が伝わる内容になります。

また、「世界の人口が少ない国ベスト10」は、国の名前と人口、地図の位置を調べて比較し、「どうして人口が少ないのか?」と自分なりに考察を加えると、深みのある学びに繋がるでしょう。

ビジュアルと調べ学習のバランスが評価につながります。

「日本一〇〇な町調べ」って、どう探せばいいですか?

みと

みと「日本一 ○○」でネット検索すると、多くのランキングが出てきます。

「なぜそうなのか?」という一言を添えると、調べ学習の深さがアップしますよ。

英語|面白い・かぶらない自主学習ネタ

- キャラクター名の英語化

- 英語で天気表現集め

- 国旗と英語国名カード作り

英語の学習では、言葉の意味や文化とのつながりを感じられるテーマが楽しく学べます。

「キャラクター名の英語化」では、自分の好きなキャラクターの名前を英語にしてみたり、その意味や語源を調べて紹介する活動が面白く、想像力を養うことも可能です。

「英語で天気表現集め」では、「It’s sunny」「It’s cloudy」などの基本表現をイラストや天気マークと組み合わせて一覧にまとめることで、視覚的にも覚えやすくなります。

また、「国旗と英語国名カード作り」は、各国の国旗とともに英語で国名(例:Japan, Australia, Brazil)を書いたカードを作る、地理と英語の両方を学べる楽しいコレクションです。

楽しさと学びが同時に手に入るネタばかりなので、ぜひチャレンジしてくださいね。

キャラクター名の英語化って、意味がない名前だとどうすれば?

みと

みと名前そのものに意味がない場合でも、キャラクターの特徴を英語で紹介したり、似た意味の英単語に言い換えることで、楽しい内容になりますよ。

<小学校6年生>教科別の面白い・かぶらない自主学習ネタ15選

小学校6年生には卒業前の「まとめ」として、自分の意見を深掘りできるネタがオススメです。

考察力・構成力が試される高度なテーマも含めて紹介します。

各教科ごとにネタを紹介するので、参考にしてくださいね。

国語|面白い・かぶらない自主学習ネタ

- 古代詩を現代語訳

- 名作タイトルを面白くアレンジ

- 漢字一文字で物語作り

小学6年生の国語では、高度な表現やユーモアを交えた創作に挑戦するのが効果的です。

「古代詩を現代語訳」では、『春はあけぼの』などの有名な古文を現代の言葉に置き換えつつ、少し笑える要素や自分の視点を加えることで、想像力と読解力を試される自学になります。

「名作タイトルを面白くアレンジ」では、『走れメロス』を『電車でメロス』などに変えて、もし舞台が現代だったら?というストーリー設定で展開すると、創作力がぐんと深まるでしょう。

また、「漢字一文字で物語作り」では、「風」「光」「命」などの一文字をタイトルに、そこから短い物語を書くことで、漢字の持つ意味を深く考える力が育ちます。

どれも個性が出るので、印象に残る自学になりますよ。

漢字一文字で物語って難しそう…どこから考えればいいですか?

みと

みと「風」「命」などの漢字から連想される場面や気持ちを思い浮かべて、それに合う短いお話を考えてみましょう。

最初は100文字くらいでも十分です。

算数|面白い・かぶらない自主学習ネタ

- 確率と身近なゲームの関係

- 円と身の回りのデザイン分析

- 世界記録の数字比較

小学6年生の算数では、抽象的な概念や実生活との関連を意識したテーマが適しています。

「確率と身近なゲームの関係」は、サイコロ・トランプ・じゃんけんなどを例に、「出る確率」を実際に試して記録する学習です。

「円と身の回りのデザイン分析」では、時計や缶、標識など“円”を使ったデザインを探し、その特徴や使われ方をまとめることで図形への理解が深まります。

また、「世界記録の数字比較」では、ギネス記録をテーマに「世界一高い建物の高さ」や「一分間に跳んだ回数」などを調べ、それをグラフや比較表にして視覚的に伝えると、説得力も増しますよ。

楽しみながら、論理的な思考力も身につく内容が豊富なので、ぜひやってみてください。

確率って難しそうですが、どうやって自分で試せばいいですか?

みと

みとたとえばサイコロを30回ふって「1〜6が何回出たか」を記録してグラフにするだけでも、確率の考え方が分かります。

身近なものでできるので安心です。

理科|面白い・かぶらない自主学習ネタ

- 変なスポーツの科学解説

- 月の満ち欠け観察

- 光で虹を作る方法

小学6年生の理科では、身の回りの不思議や自然現象を自分で“再現”したり“観察”したりすることで、より深い学びにつながります。

「変なスポーツの科学解説」は、チーズ転がしレースやバブルサッカーなど、ユニークな競技のルールや動きに科学的な視点で切り込む内容で、楽しくて注目度も抜群です。

「月の満ち欠け観察」は、約1か月間、夜空を見て月の形をスケッチし続ける地道な学習ですが、実際に自分の目で変化を確認することで、記憶にも深く残ります。

さらに「光で虹を作る方法」では、CDやプリズムを使って身近なもので光を分ける実験を行い、その仕組みを図で説明したり、色の順番に注目して観察記録をまとめると、本格的な科学レポートになりますよ。

科学解説って本格的に書かないといけませんか?

みと

みと難しい専門用語は不要です。

「どう動くのか?なぜ面白いのか?」を自分の言葉で説明すればOK。

図解やイラストを加えるとさらに分かりやすくなります。

社会|面白い・かぶらない自主学習ネタ

- 世界の奇妙な法律集

- 世界遺産の裏話

- 世界の時差MAP作り

小学6年生の社会では、世界の制度や文化の“裏側”を探るようなテーマが人気です。

「世界の奇妙な法律集」では、「ガムを禁止している国」や「ピンクのズボンで日曜に歩いてはいけない」など、一見信じられないような法律を国別に紹介し、背景を考察することで、法律ができる理由にも目が向くようになります。

「世界遺産の裏話」では、有名な遺跡や建物のあまり知られていない事実(建設中の失敗、修復トラブルなど)を紹介し、「知って得するウンチク系」自学として仕上げられるでしょう。

「世界の時差MAP作り」では、世界地図を使って時差のある都市をつなぎ、現地の時刻を記入して、日本との違いを視覚的にまとめると、地理と時間の感覚が一度に学べます。

世界の法律を調べるにはどうすればいいですか?

みと

みと「世界の変な法律」などで検索すると、子ども向けに紹介しているサイトも多いです。

「どうしてその法律があるのか?」を一言添えると説得力がアップしますよ。

英語|面白い・かぶらない自主学習ネタ

- 英語の早口言葉

- 世界の都市名を英語で地図化

- 世界のスポーツの英語名集め

英語では、発音・地理・スポーツなど興味を引く要素をテーマに選ぶことで、自学がぐっと楽しくなります。

「英語の早口言葉」では、発音が難しいフレーズ(例:“Red lorry, yellow lorry”)を集めて、自分で発音のポイントや練習法をまとめることで、発音とリズムの感覚を養えますよ。

「世界の都市名を英語で地図化」では、Paris, Cairo, New Yorkなど世界の有名都市を英語で書いて地図に配置し、それぞれの国旗や観光名所も添えることで、総合的な英語学習になるでしょう。

さらに「世界のスポーツの英語名集め」では、Karate(空手)、Sumo(相撲)など日本のものから、Cricket、Hockeyなど世界の競技まで幅広く紹介でき、言葉と文化のつながりも学べる内容です。

英語の地図化ってどうまとめればわかりやすいですか?

みと

みと地図に都市名(英語)を書いて、国旗や観光地のイラストを添えると楽しいまとめになります。

色分けや吹き出しを使うと視覚的にも分かりやすくなるでしょう。

10分・20分・30分で完成!すぐ終わるノート構成テンプレ

自主学習に時間はかけたくないけど、見栄えするノートを作りたい!

そう考える人に向けて、評価されやすいテンプレート構成を所要時間別に3つ紹介します。

それぞれ詳しく説明しますね。

10分でできる!簡単テンプレ

忙しい日や時間が限られているときでも、しっかり内容がまとまるのが「10分テンプレ」です。

構成は「結論→理由→1例→まとめ」の4ステップで、まず「自分はこう思う」や「これが一番○○だ」と短く結論を述べます。

次にその理由を一文で説明し、具体的な例を一つだけ提示。

最後に「だから○○と考えました」などでまとめれば、自然に構成されたノートが完成します。

視線誘導としては、色鉛筆で結論部分を囲んだり、矢印を使って流れを示すと見やすくなるでしょう。

また、落としどころを「自分の感想」や「友達にもすすめたい」などにすると、考察としての深みが出て、先生からも評価されやすくなりますよ。

「結論→理由→例→まとめ」って、うまく書けるか不安です…

みと

みとそれぞれ1文ずつでもOKです。

たとえば「ぼくは○○が一番楽しいと思います→なぜなら□□だからです→この前こんなことがありました→だから○○と考えました」で、立派な構成になりますよ。

20分でできる!比較表とミニ考察テンプレ

少し時間が取れる日は、二つの対象を比べて考察する「20分テンプレ」がおすすめです。

テーマに合った二つのものを選び、「比較表」を使って違いを整理しましょう。

たとえば「昔と今の学校生活」「動物Aと動物Bの特徴」「地域ごとの名物」など、関心のある内容を選ぶと取り組みやすくなります。

比較したあとは、「どちらがより○○か」や「こんな違いがあるのはなぜか?」といった短い考察を一言加えると、思考力をアピールできるでしょう。

構成は「テーマ→比較表→気づき→1行考察」の流れが基本で、表の項目は2〜3行で十分です。

色や矢印を使って見やすく整理することも、評価されるポイントになります。

情報を分かりやすくまとめる力がつく構成です。

比較表ってどんな風に書けばいいですか?

みと

みと縦に「項目」、横に「AとB」の情報を書いて、違いを並べるだけでOKです。

視覚的に比較できるので、文章よりも短時間でまとめやすくなりますよ。

30分でできる!簡易調査+図解テンプレ

じっくり取り組める時間がある日は、「30分テンプレ」で深掘り型の自学をしてみましょう。

このテンプレートでは、まず「簡易調査」または「簡単な観察」を行い、その結果を図や表、グラフなどで整理してまとめます。

たとえば、家族や友達にアンケートをとったり、天気や植物の観察記録をつけたりするのが効果的です。

調査結果は、「まとめボックス」に数字や要点を整理して書くと見やすくなり、発表形式にも活用できます。

最後には「どう思ったか」「何に気づいたか」などを1〜2行の考察として加え、学びを深めましょう。

また、出典がある場合はノートのすみに「〇〇調べ」や「△△で聞いた話」と書き添えると、再提出も防げます。

図やグラフを作るのが苦手でも大丈夫ですか?

みと

みと手描きでも棒グラフや丸の大きさで表すだけでもOKです。

大事なのは「自分の言葉でまとめたかどうか」なので、見た目にこだわりすぎず楽しくやってみてください。

先生が笑って褒める! 安全ユーモアの作法とは?

先生が笑う₌褒められるではありません。

笑いの取り方を間違えると、注意を受けることもあるでしょう。

評価される面白い自主学習となるよう、「伝わる」ためのユーモアの使い方を整理します。

ひとつずつ詳しく説明しますね。

<ユーモアのガイドライン>OK/NGラインと学校での配慮ポイント

「先生が笑う自主学習」を目指すには、ユーモアを“安全に”使うセンスが求められます。

まずOKな笑いとしては、「言葉遊び」や「自分へのツッコミ」です。

たとえば、九九の覚え方に自分で作った変な替え歌を紹介し「自分でも覚えづらい!」と書いたり、図解にちょっとしたゆるキャラを登場させたりすることで、場の雰囲気を和らげる効果があります。

一方でNGなのは「他人への悪口」や「強い断定表現」です。

たとえば「○○な人はバカだ」などの発言や、特定の人物や集団をからかうような表現は絶対に避けましょう。

また、言葉の選び方にも配慮が必要で、「たぶん」「○○かもしれない」などの柔らかい表現を使うことで、相手への敬意を保ちながら面白さを伝えることができます。

評価される笑いは“優しさ”がベースだということを忘れないでください。

- OK:自分ツッコミ・言葉遊び・やさしい表現

- NG:他人をからかう、断定的・攻撃的な表現

- 柔らかい表現を選ぶことで、笑いと配慮を両立できる

これはNG? 表現の言い換えテクニックで乗り切ろう

自主学習で「面白いことを書こう」と思ったとき、つい強すぎる言葉を使ってしまうことがあります。

そんなとき役立つのが、表現の“言い換え”テクニックです。

たとえば「最悪の給食メニュー」は「ちょっと苦手なメニュー」へ、「ぜったい○○だ!」は「○○かもしれないね」といった具合に、ネガティブや断定的な言葉を柔らかく中立的に言い換えることで、読み手に安心感を与えます。

おすすめは、自分専用の“危険語リスト”を作っておくこと。

たとえば「嫌い」「バカ」「キモい」など、普段は口にしがちな言葉を並べ、それぞれに代わる丁寧な表現を書き出しておくと、自学中にも迷わず使い分けられます。

- 強すぎる言葉を柔らかく中立的に変える言い換えが効果的

- 読み手に安心感を与えることで、印象が良くなる

- 自作の「危険語リスト」を用意すれば、迷わず表現できる

再提出回避の基準と出典の書き方

頑張って仕上げた自主学習なのに、「やり直し」と言われたら辛いですよね…

再提出を避けるためのチェックポイントと、正しい出典の書き方をテンプレ付きで解説します。

それぞれ詳しく紹介しますね。

評価される要素と“1行考察”の入れ方

「またやり直してきて」と言われないためには、評価されるポイントを意識した構成が大切です。

まず基本の4要素は以下の通りです。

- 目的:なぜそのテーマにしたのか

- 根拠:どんな情報に基づいて書いたのか

- 配慮:相手に伝わるように工夫されているか

- 構成:読みやすく整理されているか

また、簡単にできる評価アップのコツが「1行考察」の追加です。

たとえば、「〜について調べて、○○だと気づいた」や「○○と△△を比べたら、予想と違って面白かった」など、自分の気づきや意見を一文だけでも加えると、考えて書いたことが伝わりやすくなりますよ。

「1行考察」って、どんなふうに書けば先生に伝わりますか?

みと

みと「だから○○だと思いました」「今度は〜してみたい」など、自分の感想や気づきを一言加えるだけでOK。

しっかり考えてる印象が伝わりますよ。

書籍・ウェブ・聞き取りの出典テンプレ

自学で調べた情報を載せる際は、必ず「出典」を書くことが再提出防止につながります。

出典が書かれていないと、「自分で書いたの?コピペ?」と誤解されることもあるからです。

基本のルールとして、出典の書き方は以下の通り。

| 出典の種類 | 記載内容の例 |

| 書籍 | 『日本の昆虫図鑑』(田中太郎)、学研プラス、2019年 |

| ウェブ | 『虫の不思議な世界』、こどもナレッジ、https://kodomo-knowledge.jp、2025年8月10日閲覧 |

| 聞き取り | 祖父に聞いた話(2025年8月5日) |

テンプレとしてノートの下部やページの隅に小さく書き加えるだけで十分です。

整った出典は、信頼される自学の証になります。

出典を書くスペースがなかったらどうすればいいですか?

みと

みとノートのすみに小さく書くだけで大丈夫です。

「○○で調べたよ」と伝えることで、きちんと自分で調べたことがアピールできます。

よくある質問

先生が笑う、面白くてかぶらない自主学習ネタに関する、よくある質問に回答します。

ユニークな自学ネタの切り口にはどんなものがありますか?

「反転」「比較」「掛け合わせ」の発想法を使えば、日常のテーマもオリジナリティあふれる内容に変わります。

自分の視点でテーマをズラすのがコツです。

学年別・教科別のおすすめネタにはどんなものがありますか?

小4は「逆さ言葉クイズ」や「葉っぱの形コレクション」、小5は「ことわざの意外な由来」や「お得な重さランキング」、小6は「名作タイトルをアレンジ」など、学年に合ったユニークなネタがあります。

時間がないときでも完成できる自学テンプレートは?

10分テンプレは「結論→理由→例→まとめ」の4ステップ構成。

20分は比較表+考察、30分なら観察や調査+図解とすることで、短時間でも中身の濃い内容に仕上がります。

先生に評価されるユーモアの使い方は?

OKなのは「言葉遊び」や「自分ツッコミ」など優しい笑い。

NGなのは他人を傷つける表現です。

柔らかい表現に言い換える工夫も有効でしょう。

再提出を避けるためにはどんな工夫が必要ですか?

「目的・根拠・配慮・構成」を意識し、「1行考察」を加えると評価されやすくなります。

調べた内容には出典を記載し、信頼性を示すことも重要です。

面白くてかぶらない自学は「切り口」と「見せ方」で決まる

この記事では、「面白くてかぶらない自学ネタ」の見つけ方から、学年別・教科別の実例、時短テンプレートや評価されるユーモアの使い方までを詳しく解説しました。

「面白くてかぶらない自学」は、テーマの珍しさだけでなく、どんな視点で切り取るか、どう見せるかが大切です。

記事で紹介された「反転」「比較」「掛け合わせ」といった発想法を使えば、身近なテーマでも新鮮でユニークな切り口が生まれます。

さらに、ランキングやクイズ形式などの“見せ方”を工夫することで、読む人の興味を引き、印象にも残りやすくなります。

他の子と同じテーマでも、自分なりの工夫や気づきが伝わる構成にすれば、十分に“かぶらない”自学が完成するでしょう。

大事なのは、「何をやったか」ではなく、「どう考えたか」「どう伝えたか」。

その工夫こそが、先生にも伝わる“面白さ”を生み出すポイントです。

みと

みと今日からこの記事を参考に、自分だけの“面白くてかぶらない自学”を始めてみましょう!