「産後、上の子の保育園はどうするべきか?」

2人目以降の育児を迎える家庭にとって、とても悩ましい問題でしょう。

制度上は、登園しても休園してもOK、2ヶ月連続して休まなければ在園し続けられるという自治体が多いです。

しかし、送迎体制の問題、母親の体力・精神面、上の子への影響や周囲の目まで様々なことを考えると判断に悩む人も多いはず…

本記事では、産後に上の子を保育園に通わせるべきか悩む背景や、判断材料となる制度・生活面のポイントを整理します。

最後まで読めば、各家庭の状況に応じた無理のない登園判断ができるようになりますよ。

2人目以降の出産を控えて、考えることだらけで頭が爆発しそうな方は、ぜひ最後まで読んで参考にしてくださいね。

産後、上の子の保育園は休ませる? 判断に迷う背景

産後、上の子の保育園を「休ませるべきか、通わせるべきか」という問題は、2人目以降の出産を控えた家族が直面する大きな課題の一つです。

この章では、多くの母親が悩む背景とその代表的な問題点について整理していきます。

ひとつずつ解説しますね。

上の子の保育園を休ませると退園の可能性がある

産後、上の子を休ませたいと考える母親は少なくありませんが、その判断には「退園の可能性」という現実的なリスクが伴います。

多くの自治体や保育園では、2ヶ月以上の連続欠席を「在園意思がない」と見なすルールを設けており、これは育休中でも例外ではありません。

特に育休中に保育園を利用し続ける場合、就労の証明が難しくなるため、より厳しくチェックされることもあります。

保育園の退園基準は園や自治体によって異なるため、事前に担当者と相談し、必要な書類や手続きを確認しておくことが重要です。

登園の有無は単なる生活スタイルの問題ではなく、制度上の資格維持にも関わる問題ですので、感情だけで判断せず、制度的側面からもしっかり把握しておきましょう。

- 2ヶ月以上の欠席で「在園意思なし」と判断され退園の可能性

- 育休中でも保育の必要性が問われるため審査が厳しくなる

- 園や自治体ごとのルール確認と事前相談が必須

上の子を保育園へ誰が送迎するのかが問題となる

登園を継続したくても、実際の送迎体制が整わないことで断念せざるを得ない家庭も多いのが実情です。

産後すぐの母親は「産褥期」と呼ばれる体調回復の重要な時期にあり、医師からも安静が勧められています。

しかし、育休中の保育園利用は「短時間保育」が原則であり、送迎時間は午前9時前後~午後4時台など、父親の勤務時間と重なる家庭がほとんどでしょう。

そのため、誰が送迎を担うのかが大きな課題となります。

祖父母の協力が得られるか、あるいはファミリーサポートの送迎などの外部支援を活用できるかが、判断の大きな分岐点です。

出産前の段階から送迎シミュレーションを行い、対応可能な人員やサービスを洗い出しておくことが、登園継続の現実性を高めるカギとなるでしょう。

- 産後の母親は産褥期で送迎が負担になる

- 短時間保育で送迎時間が限定され父親の勤務と重なりやすい

- 祖父母や外部支援の活用が現実的な選択肢になる

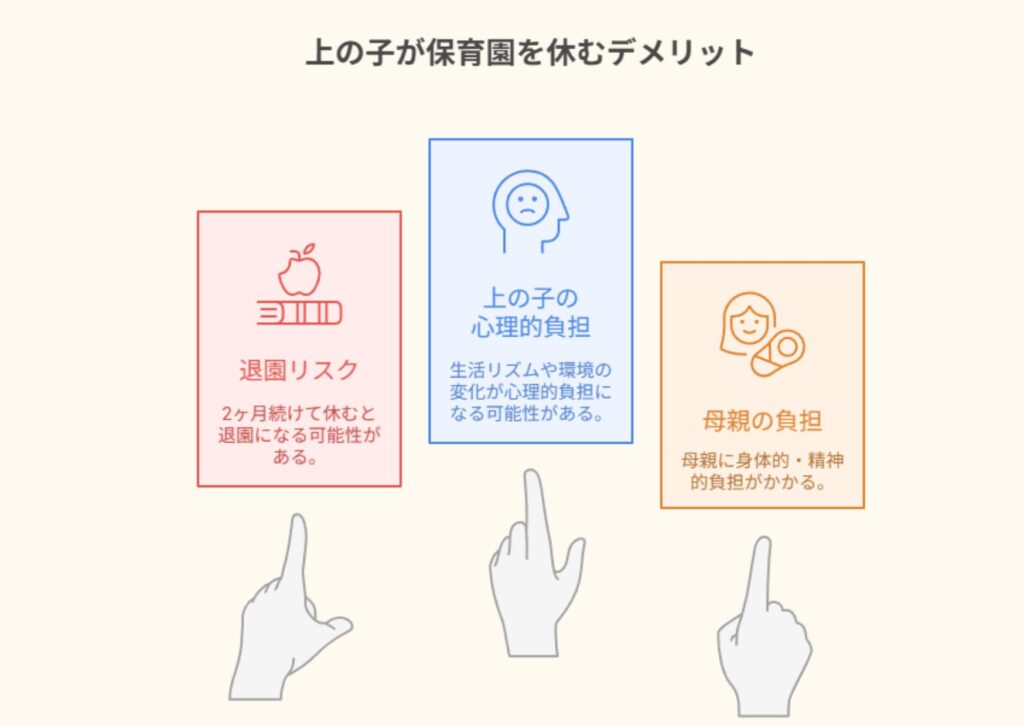

休ませるとどうなる? 上の子が保育園を休むデメリットは3つ

保育園を休ませることは、一見「母子ともに一緒に過ごせて安心」と思える選択肢かもしれません。

しかし実際には、制度的な不利益や、上の子や母親自身への心理的・身体的な負担が伴う場合が多く、慎重な判断が求められます。

このセクションでは、登園を休ませることによって起こり得る代表的な3つのリスクについて詳しく解説します。

それぞれ詳しく解説しますね。

<デメリット1>2か月続けて休むと退園になる

保育園を長期間休ませることで最も大きなリスクは「退園措置」でしょう。

多くの自治体では「2ヶ月以上の連続欠席」が退園の対象となっており、在園継続を希望する場合には注意が必要です。

育休中に保育園を利用し続けたい意思があっても、保育の必要性が認められないこともあります。

さらに、保育料を停止できる「保育の停止申請」は、基本的に子どもの病気やケガといった「本人都合」に限られており、母親の産後の体調不良は対象外であるケースが一般的です。

つまり、休ませるだけで保育料は発生し続け、かつ退園のリスクも背負うことになるという二重の不利益が生じる可能性があるということ。

保育園の退園基準は必ず保育園または自治体の窓口で確認し、適切な相談と準備をしておきましょう。

- 連続2ヶ月の欠席で退園措置となるリスクがある

- 産後の母体不調では「保育の停止申請」の対象外が一般的

- 保育料は休んでも発生するため二重の不利益が生じる

<デメリット2>上の子に心理的負担がある

上の子を長期間休ませると、生活リズムの変化や家庭内でのポジションの変化から、心理的な混乱が生じやすくなります。

とくに注意が必要なのは「赤ちゃん返り」です。

保育園に通っていた間は自分の世界を持っていた上の子も、下の子と1日中過ごすことで「ママを取られた」という意識が強まり、甘えやわがままが激しくなる傾向があります。

赤ちゃん返りの対応には、上の子と1対1の時間を確保する、簡単な役割を与えるなどの方法がありますが、産後の母親にとってそれすら負担となることも…

さらに、休園によって昼寝や遊びの時間が不規則になると、再登園時に「行きたくない」「泣いて拒否する」といった行き渋りの問題が発生することもあります。

子どもの心理的な安定を考えると、一定の生活リズムと社会的なつながりを維持できる保育園の存在は、非常に重要な役割を果たしているのです。

- 赤ちゃん返りや情緒不安定が強く出やすくなる

- 生活リズムの乱れが再登園時の行き渋りに繋がる

- 保育園の継続が子どもの心理的安定に役立つ

<デメリット3>母親の身体的・精神的負担がある

2人目の出産直後、母親の身体は想像以上にダメージを受けており、さらに夜間の授乳や頻回のおむつ替えなどで休息もままならない状態が続きます。

その上で、上の子の遊び相手や情緒的なケアまで担うことになれば、「産後の2人育児が辛い」と感じるのは自然なことです。

とくに上の子の赤ちゃん返りが強い場合は、1日中気を抜けない緊張状態が続き、母親が精神的に追い詰められるケースも…

「登園させるとかわいそう」と感じる気持ちは理解できますが、母親自身が心身ともに壊れてしまっては、家庭全体のバランスが崩れてしまいます。

上の子を保育園に通わせることは、母親がしっかりと体を休め、メンタルを保つための重要な選択肢のひとつです。

「自分のための登園継続」という視点を持つことが、長期的には家族全体の幸せにつながります。

- 産後の身体は回復途上で育児の負担が大きい

- 赤ちゃん返り対応で常に緊張状態が続く

- 登園継続は母親の休息・メンタル維持にも効果的

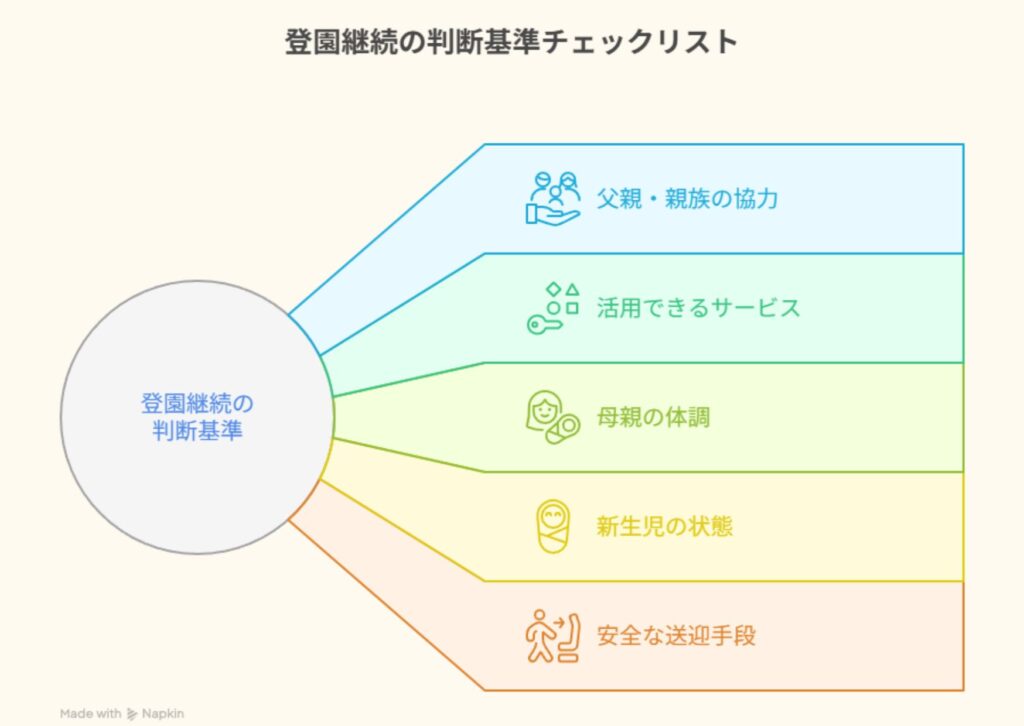

産後、上の子の保育園を休ませたくない…登園継続の判断基準チェックリスト

産後、上の子をできる限り保育園に通わせたいと考える一方で、「本当に通わせられる状況なのか」「無理がないか」と不安に感じる方も多いでしょう。

このセクションでは、登園継続の可否を冷静に判断するために役立つ5つのチェックポイントを提示します。

ご自身やご家庭の状況と照らし合わせながら、最適な選択に向けた整理をしてみてくださいね。

父親や親族の協力が得られるか

登園を継続するうえで最も基本的かつ現実的なポイントが「送迎の担い手がいるかどうか」です。

産褥期にある母親が毎日の送迎を行うのは身体的に大きな負担であり、医師からも避けるよう助言されることが一般的でしょう。

そのため、父親や祖父母など、母親以外で送迎可能な家族の存在がカギとなります。

特に育休中は「短時間保育」が原則となるため、送り迎えの時間が通常よりも厳しく設定されがちで、働いている父親では対応が難しいケースも…

祖父母が近居しているか、時間の融通が利くかなど、家庭の事情に応じた現実的な協力体制を事前に確認しておきましょう。

「一時的には頼れるけど、継続は難しい」といった場合は、他の選択肢と組み合わせて対策を練ることが必要です。

家族が協力してくれるかどうかって、どう見極めたらいいでしょう?

頼める人がいても続けられるかが心配です。

みと

みとまずは普段の生活・仕事・体力などを考え、具体的にどの日・時間帯なら協力できるかを確認しましょう。

また、頼む相手にも負担がないか話し合い、継続可能かどうかも一緒に考えることが大切です。

無理のない枠組みを事前に作ることで、送迎を続けやすくなりますよ。

活用できるサービスはあるか

家族による送迎が難しい場合は、地域の育児支援サービスの活用が現実的な選択肢となります。

たとえば、ファミリーサポートの送迎は、登録されたサポーターが自宅と保育園の送迎を比較的安くしてくれる利用しやすいサービスです。

その他、自治体によっては育児支援ヘルパーやベビーシッター派遣など、育児支援に特化した制度が用意されていることもあります。

利用にあたっては、事前登録や面談、予約の必要があるため、できる限り出産前から準備を進めるのが理想的です。

サービスによっては対応時間に制限があったり、人気が高く予約が取りづらいこともあるため、複数の候補を並行して検討すると安心でしょう。

外部サービスを上手に活用することで、母親の負担を軽減しつつ登園継続を実現することが可能になりますよ。

外部の育児支援サービスを使いたいけれど、どんなものがあるか教えてほしいです。

また、コストや利用手順はどうでしょう?

みと

みと地域のファミリーサポート、シッターサービス、送迎付き保育支援などが考えられます。

利用には登録・面談・ルート調整などが必要で、費用もサービス内容によって差があります。

産前に情報を集めて見積もりを取っておくと「こんなはずじゃなかった」を防げます。

母親の体調はどうか

母親自身が送迎を担う場合、最優先で確認すべきは「体調の回復状況」です。

産後の身体は見た目以上にダメージを受けており、特に産褥期(産後6~8週間)は内臓や骨盤が元に戻る大事な時期。

無理な外出や子どもの抱っこを伴う送迎は、回復を遅らせる原因となります。

加えて、夜間の授乳や寝不足が続くことで、思考力や判断力が鈍ることもあり、安全に送迎を行うには心身ともに一定の回復が必要です。

「階段を上って息切れしないか」「ベビーカーを押して移動できる体力があるか」といった簡単な指標でも、体調の目安を図ることができます。

通わせたい気持ちがあっても、無理は禁物。

まずは自身の回復度合いを冷静に見極めたうえで、送迎の可否を判断しましょう。

私の体がまだ十分に回復していない気がするのですが、どの時点で「送り迎えできそう」と判断する目安はありますか?

みと

みと産後6~8週間(産褥期)が回復の重要な期間です。

息切れしないか、抱っこ紐や荷物を持って階段を上がれるかなど、日常で少しずつ確認してみてください。

また、医師の助言を仰ぎながら無理のないペースで進めることが大切です。

新生児の状態はどうか

もう一つ見落とされがちなのが、新生児の生活リズムや育てやすさです。

たとえば夜泣きが頻繁であったり、昼寝の時間が極端に短い場合、母親は常に睡眠不足で慢性的な疲労状態になりやすくなります。

こうした状況下では、上の子の登園準備や送迎を行う余裕がなくなってしまうでしょう。

また、日中に赤ちゃんがほとんど寝てくれない場合、母親は休む間もなく抱っこや授乳に追われることになり、体力の回復もままなりません。

一方で、比較的よく寝てくれる赤ちゃんであれば、送迎の隙間時間に少しでも休息を取れる可能性が高まります。

上の子の登園をどうするか考える際には、母親の体調とあわせて新生児の様子もしっかり観察し、「無理のない育児ができる環境か」を見極めることが重要です。

夜泣きがひどい赤ちゃんだと、上の子の登園との両立って本当に厳しそうですね。

どのように観察・対策すればいいでしょうか?

みと

みと夜泣きや昼寝の状態など生活リズムが安定しているかを観察してみてください。

少しでもママ自身が昼寝できる時間が取れそうなら、その時間に体を休めたり準備を整えたりすることができます。

外部のサポートを活用して「休息できる時間を確保する」ことも重要です。

安全に送迎できる手段はあるか

送迎を誰が行うにしても、「どうやって安全に保育園まで行けるか」は非常に重要な視点です。

もし自分で送迎する場合、ベビーカーを押しながら上の子を歩かせる必要があるのか、自転車での移動が可能か、あるいは車やタクシーを利用するのか、具体的な手段とその安全性を一つひとつ確認しましょう。

たとえば、抱っこ紐で赤ちゃんを抱えながら自転車に乗るのは法的にも安全面でも推奨されません。

また、ベビーカーを押しながらの雨天時の移動はかなりの負担になります。

祖父母やファミサポなどに依頼する場合も、「自宅と保育園の距離」や「段差や坂道の有無」など、送迎環境の具体的な課題も考慮すべきです。

送迎手段を「物理的に可能かつ安全に実行できるか」という視点で確認することが、現実的な登園判断には欠かせません。

送迎中の安全面で具体的に気をつけるべきことは何でしょうか?

抱っこ紐や自転車、雨の日など不安がたくさんあります。

みと

みとまずは移動手段の検討です。

抱っこ紐での自転車は避ける、ベビーカーかタクシー利用か、徒歩のルートの安全性などを具体的に確認してください。

また、雨や悪天候時の代替手段があるかどうかも事前に決めておくと安心です。

産後の上の子の保育園…いつから誰が送迎する? 状況別の対応方法を紹介

登園を継続する意志があっても、送迎体制が整っていなければ現実には難しいこともあります。

このセクションでは、「誰がいつ送迎するか」という課題に対して、家族の協力状況や外部サービスの活用可能性、自身の体調などを踏まえた現実的な対応パターンを紹介します。

家庭ごとに異なる事情に合わせた柔軟な送迎方法を見つけるためのヒントになれば幸いです。

父親や親族の協力が得られる場合

もしも家族の中に、保育園の送迎を代わりに担ってくれる人がいる場合は、登園継続のハードルが一気に下がります。

たとえば、父親が育休や有給を取得して一定期間送迎を担う、または祖父母が近隣に住んでおり車や徒歩での送迎に対応できるなどのケースです。

このような体制が整えば、母親は産褥期の間しっかりと休養でき、上の子も生活リズムを維持しながら安心して過ごすことができます。

ただし、送迎を任せる場合でも、保育園の「短時間保育」ルールに合わせて登園・降園時間の調整が必要になるため、事前に保育園と協議しておくことが大切です。

また、送迎役の家族にも無理がないか、長期的に対応可能かを事前に確認しておきましょう。

家族協力を前提にした登園体制は、もっとも安定性が高く安心できる方法のひとつです。

家族の協力を得るとき、どこまで頼っていいのでしょうか?

負担にならないかも気になります。

みと

みと頼る際には事前に「どの曜日・時間なら対応できるか」を明確にし、無理のない範囲でお願いしましょう。

送迎だけでなく準備や帰宅後のサポートなども一部任せると、母親の負担軽減に大きくつながりますよ。

サービス利用ができる場合

近くに頼れる家族がいない場合でも、育児支援サービスを上手に活用すれば、登園再開は十分に可能です。

特にファミリーサポートなどの地域密着型サービスは、保育園への送迎に対応しているケースが多く、比較的手頃な料金で利用できる点が魅力でしょう。

民間の送迎付きシッターサービスやベビーシッター派遣を使う方法もありますが、こちらは費用面がやや高くなる傾向にあります。

利用にあたっては、登録手続きや事前の面談、送迎ルートの打ち合わせなどが必要になるため、産前からの準備をおすすめします。

また、サービスによっては利用時間の制限や、急なキャンセル時の対応条件も異なるため、あらかじめ確認しておきましょう。

外部サービスを上手に活用することで、母親の負担を軽減しつつ登園継続を実現することが可能になります。

ファミサポなどのサービスを使ったことがないのですが、どうやって準備を始めればいいですか?

みと

みとまずは自治体のホームページや役所の窓口で情報を集め、事前登録や面談を済ませましょう。

送迎ルートや相性を確認するため、早めの準備がおすすめです。

実際に利用できるまでに時間がかかることもあるので注意してください。

自分で送迎をするしかない場合

やむを得ず母親が自分で送迎を担う場合には、慎重な判断と段階的なアプローチが不可欠です。

まず前提として、産褥期(特に産後1ヶ月間)はできるだけ安静にし、送迎などの負荷の大きい活動は避けるべき。

どうしても送迎が必要な場合は、産後3週間〜1ヶ月以降の体調回復を見ながら無理のない範囲で開始しましょう。

また、抱っこ紐で赤ちゃんを連れて歩く、自転車に乗る、雨天時の送迎などは、体力的にも安全面でも大きなリスクを伴います。

可能であれば、タクシー利用や近隣の知人への一時的な依頼など、身体への負担を軽減できる手段を検討してください。

自分で送迎する際は「今日はできそう」「今日はやめておこう」と日々の体調に耳を傾け、柔軟に対応する姿勢が大切です。

完璧を求めず、自分を守る選択を優先しましょう。

どうしても自分で送迎する場合、どんな準備や注意点がありますか?

みと

みと体調の回復を最優先にし、産後3週目以降から徐々に対応可能か見極めていきましょう。

移動手段も無理がないものを選び、タクシー利用や一時的な支援者の検討も含めて、安全面・体力面に配慮した方法を計画することが大切です。

<体験談>2人目出産後の上の子の保育園、我が家はこうした!

私自身、2人目の出産を迎えたとき、「上の子を保育園に通わせるべきか」「休ませたほうがいいのか」と、何度も自問自答しました。

その中で経験した試行錯誤は、同じように迷う方のヒントになるかもしれません。

このセクションでは、実際にどんな判断をして、どう乗り越えたかを率直にお伝えします。

場面ごとに詳しく紹介しますね。

初めは休ませる予定だった

出産後、私は「せっかくの育休だから上の子も一緒に過ごしたい」と思い、まず1週間は保育園をお休みさせることにしました。

でも、これが正直、本当に大変でした…

新生児のお世話で寝不足な中、上の子の遊び相手まで1日中付き合うのは想像以上の体力勝負。

上の子も「ママを取られた」と感じていたのか、甘えや赤ちゃん返りがひどく、抱っこをせがまれたり、ちょっとしたことで泣いたりと対応に追われる日々でした。

数日で私の体力もメンタルも限界に…

その結果、思い切って1週間で登園を再開しました。

正直なところ罪悪感はありましたが、無理を続けていたら私が潰れていたと思います。

「母親が元気でいることが一番」だと、この経験から強く感じました。

実際に休ませてどうでしたか?

理想と現実にギャップはありましたか?

みと

みと実際に2人の子どもと1日中過ごすのは想像以上の大変さがありました。

上の子の赤ちゃん返りや私自身の心身への負担があり、1週間で限界でした…

1週間休ませて登園開始

登園を再開するにあたり、送迎体制をどうするかが次の大きな課題でした。

私自身はまだ体が本調子ではなかったので、自分で送るのは避けたい。

でも、夫はフルタイム勤務で毎日は難しい…

そこでまずは、夫の休みに合わせて送迎を担当してもらい、それ以外の日は祖父母に協力をお願いしました。

ただ、祖父母も毎日は難しいので、どうしても手が足りない日は事前に登録しておいたファミサポの送迎サービスを活用しました。

正直、手配や調整は大変でしたが、「1人で全部やろうとしなくていい」と思えたことで、気持ちも楽になりましたよ。

柔軟にいろんな選択肢を組み合わせることで、無理なく登園を継続できたのは本当に有難かったです。

送迎体制ってどう整えたのですか?

夫や祖父母も忙しい中で大変そうですが…

みと

みと家族の予定を調整して分担しました。

どうしても手が足りない日はファミサポや外部サービスを活用することで、母親である私は身体を休めることができましたよ。

上の子を保育園へ登園させたことで2人育児が楽になった

登園を再開してから、私も上の子もグッと楽になりました。

日中は上の子が保育園で思いっきり遊ぶことができる、帰宅後の短時間であれば赤ちゃん返りの対応もイライラせずできたと感じています。

以前は1日中一緒だったことでイライラしてしまうこともあったのですが、そのストレスがかなり軽減されました。

上の子も保育園で発散できるせいか、情緒が安定していて、家庭内の空気も穏やかに。

「登園させる=かわいそう」だと思っていたけれど、実際には本人も私も楽になる選択だったと感じています。

登園させたら、子どもや家庭の雰囲気に変化はありましたか?

みと

みと保育園で上の子が発散できることで、家庭内の雰囲気が穏やかになりました。

母親である私にも心の余裕が生まれたように感じます。

上の子が可愛そう?周囲の目が気になる…考えすぎだった

「登園させるのはかわいそうなのでは?」という気持ちは、正直ずっと頭にありました。

特に周囲の目が気になって、「育休中なのに預けるなんて…と思われるかな」という不安も…

でも、実際に登園を続けてみると、上の子は毎日楽しそうに保育園に行って、友達と遊んで元気に帰ってきました。

むしろ、私と一日中家で過ごすより、体を動かせて生き生きしていたと思います。

そして驚いたのは、周囲の反応。

「登園できるならその方がいいよ」「2人育児は無理しちゃだめだよ」と、誰も私を責めることはありませんでした。

今思えば、「かわいそう」だと思っていたのは、私自身の思い込みだったのかもしれません。

上の子の様子をしっかり見て、本人にとって何がいいかを考えることが、何より大事だと気づきました。

「登園はかわいそう」「育児してないと思われそう」…そんな周囲の目が怖いです。

みと

みとそう感じる方は多いですが、実際には周囲の理解がある場合がほとんどです。

上の子の楽しそうな姿や家庭内の安定が一番の答えになるはずです。

保育料の制度とリアル|産後に保育園を休ませた場合どうなる?

「休ませている間は保育料がかからないのでは?」と考える方も多いですが、実際には制度上の規定があり、必ずしもそうとは限りません。

このセクションでは、産後に上の子を休ませた際の保育料の扱いと、その制度的背景について解説します。

見落とされがちな費用面を正しく理解して、計画的な判断につなげましょう。

保育の停止申請ができるのは「子どもの都合」だけ

保育料を一時的に免除または減額できる「保育の停止申請」は、多くの自治体で用意されている制度です。

しかし、対象となるのは原則として「子ども本人の病気やケガ」など、本人都合による長期欠席の場合に限られています。

つまり「母親が産後で体調不良」や「新生児がいて送迎ができない」といった家庭の事情では、制度の適用外となることが一般的です。

この点は非常に誤解されやすく、育休中だからといって保育料が自動的に減額されるわけではないため注意してください。

自治体によって判断基準や必要書類は異なるため、「うちはどうなるの?」と感じたら早めに役所や保育園に問い合わせてみることが大切です。

事実を知っておくことで、無駄なストレスを回避できますよ。

保育料って、母親の体調不良などでは免除されないのですか?

みと

みとはい、原則として「保育の停止申請」は子ども本人の病気やけがが対象です。

母親の体調や家庭の事情では認められない自治体が多いので、誤解のないよう注意が必要です。

通常は保育料がかかる

多くの家庭が見落とされがちなのが、「産後に保育園を休ませても、基本的に保育料は発生し続ける」という点です。

保育料は“利用日数”ではなく“在園資格”を基準に月額で決まっているため、仮に1ヶ月間まるまる登園しなくても、在園扱いである限りは保育料を支払う必要があります。

特別な事情があっても、先述のとおり「保育の停止申請」ができるのは主に子ども本人の体調不良などに限られており、産後の事情では原則対応されません。

これにより、休ませた分の食事や保育の提供は受けていないのに費用だけは発生するという「不公平感」を感じることになります。

実際には自治体によって柔軟な対応をしているケースもあるため、「うちは減免できる可能性があるのか?」といった点を保育園や市区町村の窓口で確認するのが最も確実です。

費用面でも想定外を防ぐ準備が必要でしょう。

保育園をまったく利用しなくても、保育料は発生するんですか?

みと

みとはい、保育料は「登園日数」ではなく「在園資格」によって決まるため、登園していない月でも原則として月額の保育料がかかります。

出産後の上の子の保育園に関する よくある質問

2人目以降の出産後、上の子は保育園を休ませるかどうかに関する質問に回答します。

出産で上の子を保育園に入れることはできますか?

自治体によっては「出産前後」の家庭を対象に、上の子を一時的に預ける「特例保育」や「産前産後の一時預かり制度」を設けている場合があります。

保育認定の有無や利用条件が異なるため、事前に確認が必要です。

育休中でも、上の子は保育園に通い続けられますか?

原則として継続可能です。

ただし「保育の必要性」が育休中にも認められる必要があり、自治体によって基準や書類が異なります。

特に退園ルール(長期欠席など)には注意が必要です。

産後上の子の保育園に預けられる時間はどのくらい?

育休中は「短時間保育(例:9時~16時)」が基本となる自治体が多いです。

延長保育は原則利用できず、登園・降園時間に制約があるため、送迎体制を事前に整えておくことが重要です。

上の子を長期間休ませると退園になりますか?

はい、連続欠席が2ヶ月を超えると「在園意思なし」と判断され、退園対象となる自治体が多いです。

子どもの体調不良など正当な理由がない場合は特に注意が必要です。

保育園を休ませても保育料はかかりますか?

通常は登園の有無に関係なく保育料が発生します。

免除される「保育の停止申請」は原則として子ども本人の病気などが理由であり、産後の家庭事情は対象外のケースが一般的です。

送迎手段があるならば、登園させた方が母子ともに余裕のある暮らしができる

この記事では、「産後、上の子の保育園は休ませるべきか?」という悩みに対し、制度面・実務面・心理面の多角的な視点から解説しました。

- 2ヶ月以上の欠席は退園リスクがあり、事前の確認が重要

- 送迎体制の構築が登園継続の鍵であり、家族やサービスの活用がポイント

- 保育園を休ませると母子ともに心理的・身体的負担が増す可能性がある

- 産後も保育料は原則発生し、費用面の誤解には注意が必要

- 「登園=かわいそう」は思い込みの場合もあり、柔軟な判断が大切

上の子の登園判断は、家庭ごとの状況に応じた柔軟な対応が求められます。

本記事を参考に、無理のない選択をしていきましょう。