「ママ友がいないと孤立しそうで不安」「子どもに悪影響があるのでは?」、そんな悩みを抱えるママは少なくありません。

しかし、ママ友がいないことは本当に問題なのでしょうか?

この記事では、2児を育てる現役ママの私が『ママ友いらない最強説』は本当なのか、次のような視点で徹底的に検証します。

ママ友がいないことへの不安や誤解を丁寧にひもとき、「群れない育児」がもたらすメリットと心の自由について具体的に解説します。

他人と比べず、自分らしい子育ての形を見つけたい方は、大きなヒントを得ることができますよ。

ママ友がいないことは本当に問題? デメリットを徹底解析

「ママ友がいないと不安」「孤立しそうで怖い」と感じるママは少なくありません。

しかし、本当にママ友がいないことは問題なのでしょうか?

このセクションでは、よくある不安や誤解に対して、現代の育児環境を踏まえた実例や専門的な視点から解説し、ママ友がいない選択がどう捉えられるべきかを探っていきます。

それぞれ詳しく説明しますね。

ママ友がいないことで本当に孤立する?

「ママ友がいない=孤独でつらい」という印象は根強いものの、現代では必ずしも当てはまりません。

SNSや育児アプリ、自治体のオンラインサポートなど、デジタルを活用すればリアルな人間関係を築かずとも共感や情報交換が可能です。

たとえば、X(旧Twitter)で育児の悩みを匿名でつぶやくことで、同じ悩みを抱える親たちと自然なつながりを感じる人もいます。

また、地域の児童館イベントや図書館講座といった“一過性のつながり”をうまく活用しているママも多く、深い関係を築かなくても社会との接点を持てる環境が整っています。

むしろ、無理にママ友を作ることで気疲れやトラブルに巻き込まれるリスクが高まるケースも…

自ら選んで“ひとりでいる”という姿勢は、現代の育児において合理的かつ健全な選択肢です。

重要なのは「孤立」ではなく、「自立した育児スタイル」を確立することなのです。

ママ友がいないとやっぱり孤立してしまうんでしょうか?

みと

みと現代では、ママ友がいなくてもSNSや自治体の支援などを活用することで孤立を防ぐことができます。

無理に人間関係を築かずに、心地よい育児スタイルを選ぶことができる時代です。

ママ友がいないと子どもに悪影響?

ママ友の有無が子どもに与える影響を心配する声は多いですが、その懸念は根拠が薄いケースがほとんど…

発達心理学では、子どもの情緒の安定には「親の精神的な安心感」が大きく影響するとされており、親が無理な人間関係に悩むよりも、心穏やかでいることの方がはるかに重要です。

実際、ママ友付き合いをあえて避けてきた母親たちの中には、「その分子どもとじっくり向き合う時間が取れた」「親の気分が安定していると子どもも落ち着く」といった声が多く見られます。

さらに、親が群れずに自立した姿を見せることで、子どもも自分の考えを持ちやすくなるというポジティブな側面も!

専門家も「親子の信頼関係がしっかりしていれば、ママ友の有無は問題ではない」と述べており、家庭内コミュニケーションの質こそが鍵であると強調しています。

ママ友がいないことで悪影響があるどころか、むしろ家庭にとってプラスに働くことも多いのです。

ママ友がいないと、子どもが友達を作るのが苦手になるのでは?

みと

みとその心配は必要ありません。

親が穏やかで安定した気持ちでいることが、子どもの情緒に良い影響を与えます。

むしろ、ママ友付き合いにストレスを感じるより、親が自分らしく育児する方が、子どもも自然に社会性を育てられる環境になります。

ママ友いらない最強説の真相は? 支持される理由を解説

近年、「ママ友はいらない」「一人の方が快適」と感じる母親が増えています。

SNSでは“群れない育児”を肯定する声が増えており、共感を呼ぶ投稿も多いです。

では、なぜそのような価値観が生まれ、広がっているのでしょうか?

この章では、ママ友不要論が支持される理由や、群れないママたちの共通点・背景について深掘りし、彼女たちが感じる“最強説”の実態を探っていきます。

ひとつずつ詳しく説明します。

群れないママの特徴と心理的背景

「ママ友がいないことを選んでいる」ママたちは、一見バラバラに見えてもいくつかの共通した特徴を持っています。

まず、内気な性格で、大人数の人間関係に疲れやすいタイプ。彼女たちは、静かに子どもと向き合える環境を重視し、無理にコミュニティに入ろうとはしません。

次に、情報収集型のママたち。SNSや育児書、動画などで必要な情報を効率よく集められるため、「ママ友=情報源」という固定観念に縛られません。

また、過去の人間関係で疲弊した経験を持つ人は、同じことを繰り返さないよう、自ら距離を取る傾向にあります。

職場復帰を予定している母親にも、ママ友との時間的なしがらみは避けたいと考える人が少なくありません。

彼女たちの選択は、消極的ではなく「私にとってちょうどいい人間関係とは何か?」を見つめ直した結果です。

「ママ友いらない」という考えが増えていると聞きますが、どうしてなんですか?

みと

みと現代のママたちは、無理に人間関係を築くよりも「自分にとって心地よい環境」を優先する傾向があります。

情報収集の手段も多様化しているため、ママ友を持たずとも育児が成り立つ時代になっているのです。

このようなママたちのことを「一匹狼ママ」と呼ぶことがあります。

一匹狼ママの特徴はコチラの記事で紹介しているので、気になる方はご覧くださいね。

ママ友ゼロで得られる5つの自由

ママ友がいないことで得られるメリットは、主に次の5つが挙げられます。

| 自由の種類 | 具体的な内容 | 得られるメリット |

|---|---|---|

| 時間の自由 | 予定に縛られない | 育児と自分の時間を優先 |

| 感情の自由 | 気を遣う人間関係から解放 | 心に余裕が生まれる |

| 情報の自由 | 自分に合う媒体から収集 | 有益な情報だけを取捨選択 |

| 人間関係の自由 | 関わりたい人とだけつながる | ストレスが減る |

| 価値観の自由 | 自分らしい育児を貫ける | 他人に流されない |

まず「時間の自由」。ランチ会やLINEグループの返信義務がなくなり、自分と子どもの時間を主体的に使えます。

次に「感情の自由」。他人に気を遣ったり、自分を演出したりするストレスから解放され、穏やかな気持ちで日々を過ごせます。

三つ目は「情報の自由」。SNSや信頼できる育児サイトを活用すれば、自分のスタイルに合った情報だけを取捨選択可能です。

続いて「人間関係の自由」。気の合う人とだけつながれるため、余計な摩擦を避けることができます。

最後に「価値観の自由」。ママ友社会に流されることなく、自分らしい育児方針を大切にできます。

これら5つの自由を得たことで、「子どもと穏やかに過ごせるようになった」「自分自身も心地よい」と語る母親が多くいます。

そんなに自由が得られるなら、ママ友を無理に作らなくてもよさそうですね。

みと

みとその通りです。

自分の生活や育児に合ったスタイルを選ぶことが、結果として親子の幸福感につながります。

ママ友がいない選択には、多くのメリットがあると感じる人が増えているのも納得です。

自由な生活を得るために、あえて群れない選択をする賢いママもいますよ。

賢いママが群れない理由について、もっと詳しく知りたい方はコチラの記事もご覧くださいね。

専門家が語る“群れない育児”のメリット

ママ友がいないことは、決してネガティブな状況ではなく、むしろ家庭の中に良い影響をもたらす場合があります。

ここでは、専門家の知見と実際の体験談をもとに、「群れない育児」がどのように親子関係を豊かにし、子どもの成長に良い影響を与えるのかを探っていきます。

それぞれ順番に紹介しますね。

親の自己肯定感が高いと子どもが自立する

育児において親の自己肯定感は、子どもの情緒や行動に大きな影響を与えると言われています。

心理学者たちは、「親が自分自身を肯定し、穏やかに過ごしていると、子どもも安心して自己を表現できるようになる」と指摘します。

ママ友付き合いに疲れたり、気を遣いすぎてストレスを感じていると、子どもにもその不安や焦りが伝染してしまうのです。

ある母親は「ママ友に合わせてばかりだった頃は、イライラして子どもに当たってしまうことがあった。でも、無理をやめて一人で育児をするようになってから、子どもが甘えたり笑ったりする時間が増えた」と語っています。

自分のペースを大切にし、心に余裕を持って育児に向き合える環境は、子どもにとっても心地よいもの。

親子の間に安心感が生まれ、自立した子どもへと育っていく土台になるのです。

親が穏やかだと、子どもにそんなに影響があるんですね。

みと

みとその通りです。

親の心の状態は子どもに強く伝わります。

だからこそ、無理にママ友付き合いをするよりも、自分に合った育児スタイルを選ぶことが大切です。

群れない育児が子どもに与える未来的メリット

「ママ友がいないと子どもが孤立するのでは?」という不安は根強いですが、長期的に見ればその心配は過剰かもしれません。

実際、「小学校に上がっても何も困っていない」という声は多く、親が群れずに育児をした家庭ほど、子どもが早期に社会性や自立性を身につける傾向があると言われています。

ある母親は、「保育園の頃は他のママたちとの関わりを避けていたけれど、子どもは自分から友達を作っていった。私は必要なときだけ学校とやりとりし、それ以外は家庭に集中できた」と振り返ります。

子ども自身が社会の中で自分の居場所を見つける力を育てるには、親が過干渉にならない距離感も重要です。

さらに、家庭内の会話が活発で、親子の関係性がしっかりしていれば、学校生活で困る場面も少なくなると専門家は指摘します。

こうした育児方針が、結果として子どもの学力や自己管理能力にも好影響を与えるとする意見もあります。

ママが群れないと、子どもが自分から行動するようになるんですね!

みと

みとはい、その通りです。

親が見守る距離感を持つことで、子どもは自分の力で社会に適応する術を自然と身につけていきます。

これは長期的にも大きなメリットです。

優秀な子の母親が群れないのは本当なのか…詳しくはコチラの記事で解説しているので、気になる方はご覧くださいね。

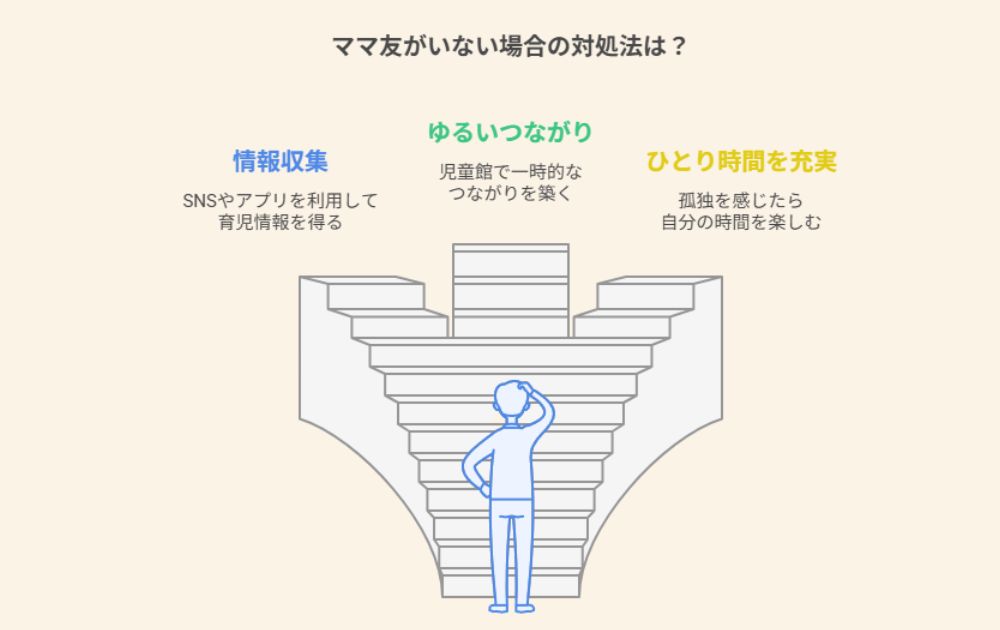

ママ友がいない場合の対処法とつながり方

ママ友がいないと「困ったときにどうすればいいの?」という不安を感じる人も多いでしょう。

しかし、今の時代は育児に役立つ情報や支援の選択肢が多様化しています。

この章では、ママ友がいない場合でも有効に活用できる情報収集手段や孤独感への対処法を、実体験と共に紹介します。

ひとつずつ詳しく説明しますね。

情報収集や悩み相談はどこでする?

ママ友がいなくても、育児に関する情報収集や悩みの共有は十分可能です。

まず活用されているのがSNSや育児系のアプリ。

例えば、「ママリ」や「ままのて」といったアプリでは、匿名で質問や相談ができ、同じ悩みを持つ親たちとすぐに共感し合えます。

また、自治体の子育て支援センターや児童館も見逃せない存在です。

予約制の相談窓口や子育てイベントに参加すれば、専門家の助言を受けられるだけでなく、自然な形で他のママと会話する機会も得られます。

園や学校の配布物、Web掲示板からも重要な情報を手に入れることは可能です。

最近では、YouTubeや音声配信を通じて「育児のヒント」や「先輩ママの体験談」に触れることも人気!

こうしたツールを駆使すれば、ママ友という人間関係に頼らなくても、情報や安心感を十分に得ることができるのです。

育児アプリってたくさんありますが、信頼できるものはどれですか?

みと

みと代表的なものでは「ママリ」「ままのて」「ninaru baby」などが利用者も多く信頼されています。

口コミや専門家監修の記事が掲載されているアプリを選ぶのがポイントです。

孤独を感じたときの具体的な対処法

「ママ友はいらない」と決めていても、ふとした瞬間に孤独を感じることはあります。

そんな時に役立つのが、“自分との時間”を充実させる工夫です。

例えば、子どもがお昼寝している時間を使って読書をしたり、お気に入りのカフェに行ってリフレッシュすることで、孤独感は意外と軽くなります。

また、無理に人間関係を築かずとも、趣味の教室や地域の図書館イベントなどに参加することで、自然に“ゆるいつながり”が生まれることもあります。

孤独感は「人と一緒にいないこと」ではなく、「誰ともつながりを感じられないとき」に強くなります。

そのため、SNSで信頼できる情報発信者をフォローする、好きな作家や著名人のエッセイを読むといった、間接的なつながりも心を支えてくれるでしょう。

急に孤独を感じたとき、何をすれば少し楽になりますか?

みと

みとおすすめは「自分のための時間」を少しでも持つことです。

読書やカフェタイム、音楽を聴くことなど、自分が心地よく感じられることを取り入れるだけで気持ちが落ち着きます。

ママ友いらない・関わりたくないと思った時の対処法

「ママ友はいらない」「関わりたくない」と思っても、時には罪悪感や迷いが生まれることもあるでしょう。

そんな時こそ、自分の気持ちと正直に向き合いながら、前向きに行動できる方法を知っておくことが大切です。

この章では、感情との付き合い方や対人関係の工夫、そして未来への希望を持てるようなメッセージをお届けします。

それぞれ詳しくお話しますね。

みと

みと周りと違う自分に自信が持てなくて不安です…

みと

みと他人と違う選択をすることは、自分の価値観に正直である証拠です。自分のペースを大切にすることで、心が穏やかになり、自信にもつながっていきますよ。

誰かと違っても大丈夫という“自信”を持つ

子育てをしていると、「みんなと同じでなければいけない」という圧力を感じることがあります。

しかし、育児に正解はありません。ママ友がいることが安心材料になる人もいれば、いないことで心穏やかに過ごせる人もいます。

自分の価値観に沿った育児を選ぶことは、決して間違いではありません。

むしろ、自分に正直であることこそが、子どもにとって最良の姿です。

他人と比べるよりも、自分のペースで子育てに向き合うことを大切にしてください。

不安になった時は、「私は私でいい」と深呼吸してみましょう。

その自信が、これからの毎日を少しずつ軽くしてくれるはずです。

他のママと違う選択をしていると、不安になります…。

本当に大丈夫なのでしょうか?

みと

みと育児には「絶対的な正解」はありません。

大切なのは、自分に合った方法を選び、自分らしく子育てすること。

他の人と違っていても、それがあなたにとって心地よいなら、それが正しい選択です。

関わりたくないと思った時に上手に断る手段を準備しておく

「この人とは少し距離を取りたい」と思うことは、決して失礼なことではありません。

ただ、その気持ちをどのように伝えるかによって、今後の関係性が大きく左右されることもあります。

ポイントは、“相手を否定せず、自分の事情として伝える”こと。

たとえば「今ちょっと家庭のことで余裕がなくて…」といった表現であれば、角を立てずに距離を取ることができます。

また、急な誘いには「予定があって難しい」と定番の断り文句を用意しておくのも効果的です。

関係を保ちつつ無理をしないスタンスは、相手からも理解されやすくなりますよ。

断るのが苦手で、結局無理して付き合ってしまいます…

みと

みと無理に合わせる必要はありません。

自分の気持ちを大切にしつつ、柔らかく断る方法を準備しておくと、気持ちがぐっと楽になりますよ。

ママ友との関係を壊さない断り方・例文が知りたい方は、コチラの記事もご覧くださいね。

群れない選択を誇りに思える未来へ

「最初は本当に不安だった。でも今は、あのとき無理に関わらなくて良かったと思える」、ママ友がいない育児を選んだ母親たちの中には、そう語る人が少なくありません。

彼女たちは、最初は周囲の目や不安に悩みながらも、自分の感覚を信じて進んできました。

その結果、「気を遣わなくていい日々」「子どもと穏やかに向き合える時間」「自分らしさを取り戻した実感」など、たくさんのメリットを感じています。

育児は長いようで短く、濃密な時間でもあります。その時間を、自分と家族のために使える選択肢を持っていることは、決して後ろめたいことではありません。

「ママ友がいない」ではなく、「自分で選んだ関係性」があるという事実が、未来に向けた大きな誇りになるのです。

誰かのようにならなくてもいい。あなたがあなたらしく、満ち足りた気持ちで子育てできることが、最も素敵なことなのです。

ママ友がいない自分に、ずっと不安を感じてきました。このままで本当にいいのでしょうか?

みと

みと不安に感じるのは自然なことです。

でも、その選択があなたや家族を穏やかにしてくれるなら、自信を持って大丈夫です。

「群れない育児」は、あなた自身の感性と信念に基づいた、誇るべきスタイルです。

よくある質問

ママ友いらない最強説に関する、よくある質問に回答します。

ママ友がいなくても子どもに悪影響はありませんか?

親が穏やかに育児できることの方が子どもには重要です。

ママ友の有無よりも、親子の信頼関係や家庭内の安定が、子どもの情緒や社会性に良い影響を与えるとされています。

ママ友がいなくても情報収集はどうにかなりますか?

SNSや育児アプリ、自治体の子育て支援などを活用すれば、必要な情報は十分に得られます。

むしろ自分に合ったスタイルで効率よく情報収集できるというメリットもあります。

ママ友がいないと孤独を感じることはありますか?

孤独を感じることはありますが、趣味やリラックスタイムを持つことで軽減できます。

SNSや本などの間接的なつながりも、心の支えになります。

ママ友がいない場合、緊急時の相談や支援はどうすれば?

育児アプリや自治体の子育て相談窓口、児童館などが支援先として活用できます。

専門家に相談したり、匿名で意見交換ができる環境が整っています。

ママ友を作らない選択は間違いですか?

自分に合った人間関係を選ぶことは間違いではありません。

無理せず、自分の価値観を大切にする育児スタイルは、長期的に見ても健全な選択肢です。

ママ友がいない率はどのくらいですか?

第一生命経済研究所の2022年の調査によると、小学生以下の子どもを持つ親のうち、ママ友・パパ友がいないと回答した人は56%でした。

自立した子育てを目指す母親にとって、ママ友いらない最強説は本当だった!

この記事では、「ママ友がいない」ことに関する不安や疑問について、現代の育児事情や専門家の見解をもとに詳しく解説しました。

- ママ友がいなくても、SNSや支援サービスを活用すれば孤立せずに育児が可能

- 無理な人間関係よりも、親の心の安定が子どもの成長に良い影響を与える

- 群れないことで得られる「5つの自由」が、自立した育児を後押しする

- 情報収集や悩み相談も、オンラインや地域の支援で十分に対応できる

- 他人と違う選択をすることに自信を持つことが、健全な育児スタイルにつながる

ママ友がいない選択は、孤独ではなく“自立”の形です。

あなたらしい育児スタイルを大切にしながら、心地よい毎日を築いていきましょう。